核心提示:铁路司法改革大幕开启多年却一直阻力重重,

2012年,这一改革终于进入实质性攻坚阶段。今年2月,最高人民法院和最高人民检察院向各地方下发通知,要求各地在6月底之前,完成铁路检、法两院向地方移交的工作。而此前,铁道部已表示,对铁路法院、检察院的经费保障,将维持到今年6月底。2月之后,陆续有铁路法院、检察院被移交地方;进入5月,更是出现了“扎堆”移交的现象。此番规模浩大的移交行动,涉及30多个铁路运输中级法院和铁路运输检察分院,以及100多个基层两院和数千名法官、检察官。与此同时,由这场改革所引发的网络热议亦不绝于耳。铁路司法改革的必要性和意义,改革何以突然提速,司法部门移交的方式以及移交后职工身份的变化等均成为舆论热衷探讨的话题。

【新闻概述】

据《工人日报》7月9日报道,7月2日,最高检发布消息称,截至6月30日,全国17个铁路运输检察分院、59个基层铁路运输检察院已全部移交给所在省市自治区人民检察院。法院方面,已有黑龙江、新疆等多个省份的铁路法院在今年6月底之前与所在地的人民法院签署了移交协议。

由于铁路公检法机构均为企业性质,工作人员也一直是职工身份,所以这些机构划归地方司法系统之后,工作人员的身份将由企业职工变为国家公务员。而职工的待遇在移交后有较大降幅,减少了三成到五成不等。除了收入的变化,铁路两院移交地方后还将面临业务领域的变化和办案压力的增加等问题。

【背景资料】

一直以来,围绕着铁路系统独立“司法王国”产生的争议从未停歇。2005年,发生在沈阳的一起祖孙俩双双被呼啸而过的火车夺去生命的案例,因为下属沈阳铁路局的铁路运输法院最终判决一次性补助死者家属人民币共计600元(每人300元),而遭到舆论的炮轰。2009年4月,发生在1291次列车上的乘客曹大和被捆绑致死案,最终因绑死曹大和的列车长黄建成被判有期徒刑两年、缓刑两年,而将公众对铁路司法的质疑推向了高潮。这也促使当年15名学者、律师,共同向全国人大提出了对铁路司法进行违宪审查的建议。

铁路司法改革经历了漫长的历程。从1999年起,最高法、铁道部、中央政法委及其他中央机构先后出台了一系列有关铁路司法改革的指导文件,但改革的实际推进始终未见有实质性进展,一些地方甚至出现过停顿。2011年3月,传出中共中央批准铁路司法机关全面转制脱离铁路企业并划归地方的消息,最高司法机关领导也在全国“两会”上明确提出,要在2011年6月之前完成我国各地铁路法院、铁路检察院整建制划归各省市自治区地方法院、检察院统一管理的工作,但最终并没有按时完成转制任务。直至2012年1月12日,太原铁路检察机关实现了向地方的全面移交,改革才实现了真正的突破。

| 时 间 |

进 程 |

| 1999年 |

最高人民法院颁布了《人民法院五年改革纲要》,提出对铁路、林业等法院的法律地位和管理体制进行研究,逐渐改变由行政主管部门领导、管理的现状 |

| 2003年底 |

铁道路出台《关于推进铁路主辅分离辅业改制和再就业工作的指导意见》,指定由济南、兰州、上海三地的铁路局为试点,尝试将铁路公、检、法等单位交由地方政府管理 |

| 2004年 |

中央司法体制改革小组提出,改革铁路、交通、民航等部门和企业管理公检法的体制,将其纳入国家司法管理体系 |

| 2008年 |

中央政法委发布《关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见》,将铁路司法改革列为60项改革任务之一 |

| 2009.7 |

中央机构编制委员会办公室发布《关于铁路公检法管理体制改革和核定政法机关编制的通知》,提出铁路公检法转制的概括性思路 |

| 2010.12.7 |

中编办、最高法和最高检联合发出《关于铁路法院检察院管理体制改革若干问题的意见》,要求铁路两院同铁路运输企业分离,整体纳入国家司法管理体系 |

| 2012.1.12 |

山西省政府、山西省检察院与太原铁路局签署三方协议,将太原铁路检察机关移交地方,改革真正实现突破 |

| 2012.2 |

最高人民法院和最高人民检察院向各地方下发通知,要求各地在6月底7月初之前,完成铁路检、法两院向地方移交的工作 |

铁路司法改革历程时间表

【专家意见】

原制度弊端多 改革的大方向正确

中国政法大学终身教授陈光中对改革表示了支持的态度,“这场改革的大方向是正确的,我支持现在的方案”,“以前的体制不顺,现在要顺过来肯定会面临各种问题。先把大方向改了,不合适的可以再改”。

他认为,原有制度的弊端是铁路检、法机关严重依赖铁路企业,使它们有部门保护主义之嫌,尤其是铁路和地方发生矛盾时,缺乏司法公正。而铁路司法机构与地方司法机构在同一行政区域内割块管辖也容易引发案件管辖的争端。此外,铁路司法机构人事任免也有问题,部分检察分院的检察长及中级法院的院长并未经同级人大常委会的任免程序,这与现行法律规定的司法人员任免程序严重相悖。他同时表示,改革方向确定了,就有必要在法律中明确规定,避免以前因为规定不明确带来的困扰。

人、财、权的难题掣肘改革进程

中南财经政法大学教授乔新生表示,“铁路司法不公正被诟病良久,‘两院’移交地方,也是实现政企分开和司法正义的必然之举。除了既得利益者的阻力使然外,在人、财、权方面的一些难题也是掣肘改革进程的因素”。乔新生认为,首先是人的问题。法院人员从铁路局剥离后,不再是铁路职工,今后将列入国家公务员行列,由省财政负担其工资。那么,这批人由企业职工变身公务员,是否符合《法官法》中规定的条件,用不用通过司法考试?其次是财的问题。改革之后,作为接收地的地方财政必须能够提供充足的保障。再次是权的问题,铁路两院移交地方,摆脱了铁路保护主义,如何避免新的地方保护主义产生?

【舆情传播】

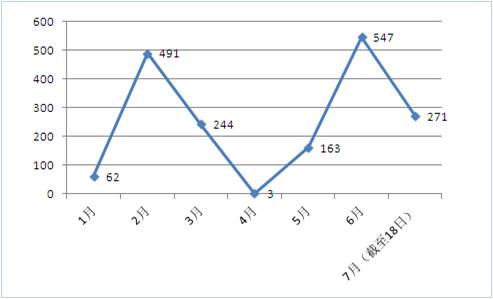

2012年媒体报道月变化趋势图(单位:篇数来源:正义网舆情监测系统)

多年来,铁路司法改革一直备受舆论关注。进入2012年,由于改革步伐的加速,网上与此相关的报道更是屡见不鲜。媒体报道数量的高峰出现在今年2月份和6、7月份。

2月份,太原铁路检察院首次“回归”司法和最高法下发要求6月底完成移交的通知两件大事颇受媒体关注。当月,《新京报》刊发了《铁路司法大变革》系列报道,其中《铁路两院“回归司法”:太原打响第一枪》和《铁路法院移交地方标准明确》两篇报道均被网媒转载100余次。此外,《南方都市报》、《法制日报》、《半岛都市报》等均就此刊发了评论,对改革实质和改革困境进行了分析,并提出了对改革提速的期待。

3月至4月,北京铁路检察院和甘肃省内铁路检察院完成移交,成为此段时间媒体报道主要关注的事件。此外,网上还出现了有关铁路司法改革思路的长篇报道。3月2日,香港《明报》刊发报道《“围墙渐拆” 内地拉开铁路改革大幕》称,“两则消息撼动了内地铁路系统这一独立王国的围墙:司法体系剥离,民间资本引入。这一出一进,拉开了铁路改革的大幕”。

5月份,重庆、云南、湖北、宁夏等地铁路运输法院、检察院移交地方。《中国青年报》就此刊发报道《铁路法检两院扎堆移交地方》称,“铁路司法改革终于全面付诸实施”。当月,各地地方媒体亦相继报道了当地铁路司法两院的移交情况。如云南网刊发报道《昆明铁路法院检察院移交地方管理 纳入司法系统》,红网刊文《湖南铁路法院和检察院移交地方 职工变为公务员》等。此外,还有媒体刊发评论积极评价了铁路司法改革的意义。

6月份,即在移交时限即将来临之前,各地改革动作更加频繁,河南、河北、内蒙古、新疆、山东、辽宁、福建、安徽、浙江、青海等省铁路司法完成移交的消息陆续被报道,网上相关的媒体报道数量迅速飙升,暂达本年度舆情监测期的峰值。而在移交的铁路司法机关中,检察机关的移交速度要明显快于法院,对此,《广州日报》的报道中特别指出,“法官们需要时间去适应”。

经过6月份大规模的移交工作之后,7月,媒体开始着重盘点各地移交的成果,也开始关注移交后铁路司法系统的职工们身份及待遇上发生的转变。例如,《第一财经日报》、《工人日报》、《羊城晚报》等刊发的报道中均重点强调了这一点。相关报道被网媒以《铁路司法机构移交地方背后的“身份之变”》、《铁路两院移交地方终结“儿审爹” 待遇同公务员》等题转载。

【媒体评论】

肯定:铁路司法体制改革及时且必要

《法制日报》评论《铁路司法体制改革,破冰后还要提速》认为,对“铁路司法”进行彻底的体制性改革,是非常及时和必要的。应该说,它顺应了时代发展的要求,也符合我国依法治国的战略方向。但改革总不会是一帆风顺的,尤其是对于旧体制的革新,常常会触及具体部门和个人的利益,会受到来自方方面面的阻力。这些阻力都是没有认清司法改革的目标乃至社会发展的大局,不仅存在理念上的障碍,也犯了行动上的错误。

文章认为,独立、客观、公正是司法改革的方向,唯有坚持改革,中国的司法才能不断走向公正,而司法改革的重心就在于建立起能够依法独立行使司法职权的完善的司法体制,有了体制上的保障,我们的司法才会更加公正,才有可能树立权威和取得公信。

分析:铁路司法改制要义在于私权转向公权

《半岛都市报》评论《铁路司法改制让“私权”转向公权》认为,“企业法官”、“企业检察官”对内执行司法权,而对外则身份模糊,以“企业职工”的身份查案办案异常尴尬。事实上,这是一种双重伤害,既伤害了司法主权的统一性和司法公正性,又陷“企业法官”、“企业检察官”于司法正当性争议之中。铁路司法“特立独行”,更像是一个部门的私权在运行。铁路司法改制,要义在于铁路系统曾经拥有的司法权,从部门私权向统一的司法公权转身,回归宪法。铁路司法曾经的“保护主义”弊端或许尚不能就此革除。这些,显然都需要后续的制度构建与律令调整。

反思:部门间利益博弈是改制的一大障碍

《南方都市报》社论《铁路司法改制一道必须跨越的坎》认为,铁路系统司法机构改制的困境,不在于大的改革方向上的疑问,而主要在于部门之间利益博弈的结果。一个不言自明的事实是,铁路部门自行掌握一套独立的司法系统,在办理刑事案件和“涉铁”诉讼中势必占有极大便利,而要拱手交出这块权力,对于习惯了“铁老大”地位的铁道部而言,显然是难以割舍的。而作为计划经济时代的典型产物,铁道部还曾拥有过自己的医疗、学校、通信等各种机构,这在强化了铁道部博弈力量的同时,也抛给了试图进行改制的人一个难题,那就是大量离退休人员这个大包袱谁来背。也正是基于上面这个原因,很多地方政府对于接手铁路系统的司法机构本身显得并不积极,这也成为推迟铁路司法改制的又一个障碍。

期许:改革不应因“阵痛”停滞不前

《新京报》刊发王琳的评论文章《天下没有无“阵痛”的改革》认为,任何层面的体制改革,无一例外都将导致利益的再分配。从改革本身来说,为官者担心官职不保、权力大减;为“兵”者担心福利变少、待遇下降。这些心态均为现实的“司法利益化”的缩影,也更证明了“铁路司法去铁路化”的紧迫性。但如因无可回避的阵痛而回避改革,只会使问题积聚,矛盾深化。与其让铁路司法机构承担着日益加剧的公众不信任,倒不如痛下决心,加快改革步伐。

文章进一步提到,如果将目光从铁路司法体制改革,转移到已步入深水区的整个中国经济、政治、文化、社会等其他改革,当有同样的攻坚难题。铁路司法划转地方的实践说明,其实改革并不像有些人所说的那么艰难,问题只是在于,顶层设计有了,壮士断腕、义无反顾的勇气和决心有没有?

【网民声音】

支持铁路司法改革

新浪微博网友“风来的阿T”:好消息!早该如此啦!希望可以继续改革的势头。

腾讯微博网友“丛中笑”:铁路法院移交地方政府多少也是司法改革的一种进步,至少老百姓对铁路法院审理铁路与地方的案件心理预期要好一点。改革在循序渐进,不可能一步到位,只要在改就好。

新浪微博网友“雷鸣的微博A”:铁路司法移交地方,终于处理了一个怪胎!