许崇德

巫昌祯

关怀

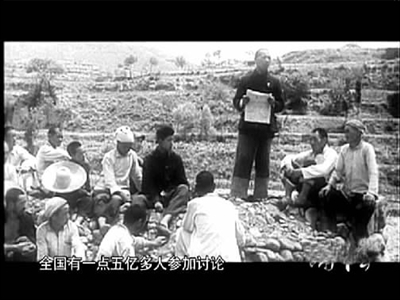

新中国第一次基层人大代表选举场景,全国参加投票选举的选民达2.78亿人。

在3个月的时间里,全国有1.5亿多人参加了新中国第一部宪法草案的讨论。

至1952年底,3亿无地或少地的农民分得了约7亿亩土地和其它生产资料。

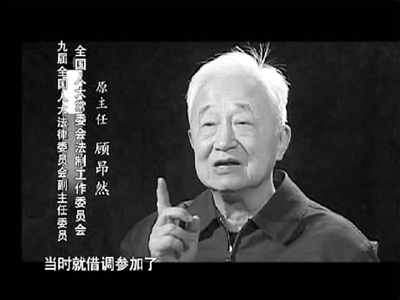

全国人大常委会法制工作委员会原主任顾昂然

编者按 用影像的手法讲述立法进程,用真实的史料再现法治往事,用鲜活的回忆勾连历史细节。《铸法——中国特色社会主义法律体系形成纪实》是由最高立法机关倾力打造的、新中国第一部立法文献片,它所展示的共和国立法全景图是由鲜为人知的历史往事,首次披露的历史画面、历史档案,以及仍在立法前线或退居幕后多年的亲历者的讲述共同编织的。

从本期起,《声音周刊》将连载这部文献片的脚本内容。服从于平面媒体表现形式,连载内容侧重于展示珍贵的图文档案资料、抢救性采访的图文资料等。

起草临时宪法:历时不足百天

新中国的法制大厦,是从废除旧法统、制定《中国人民政治协商会议共同纲领》开始构建的。

1949年6月15日,中国人民政治协商会议筹备会成立,与此同时,由周恩来等人负责的共同纲领起草工作也在抓紧进行。

三个月后的1949年9月21日,中国人民政治协商会议第一届全体会议开幕。次日,周恩来向大会报告了共同纲领草案的起草经过和特点。

画面中,周恩来一字一句地宣布:“中华人民共和国为新民主主义即人民民主主义的国家,国家政权属于人民。”

1949年9月29日,大会全体会议一致通过了共同纲领。

作为新中国的人民大宪章,共同纲领在一个时期内起着临时宪法的作用。它规定,国家最高政权机关为全国人民代表大会。在普选的全国人民代表大会召开以前,由中国人民政治协商会议的全体会议执行全国人民代表大会的职权。

中国法学会宪法学研究会名誉会长、中国人民大学教授许崇德:共同纲领伟大的意义,第一它就是建国初的临时宪法。第二点,共同纲领是个建国纲领。第三点,共同纲领推动了国家从新民主主义社会到社会主义社会的过渡。

根据共同纲领的规定,中国人民政治协商会议第一届全体会议选举了中央人民政府,毛泽东为中央人民政府主席。1949年10月1日,中央人民政府委员会在首都北京就职。毛泽东主席在天安门城楼庄严宣布:“同胞们,中华人民共和国中央人民政府今天成立了。”

新中国最早三部法:让人有家有地务工有底气

废除了旧法统的新中国,首先将立法的目光投向了关乎五万万人民群众婚姻家庭生活的法律——婚姻法。作为反对封建、解放妇女的一项重要任务,制定婚姻法被首先提上中央人民政府的立法日程。

中国法学会婚姻法学研究会名誉会长、中国政法大学教授巫昌祯:当时为什么提出婚姻问题,毛主席高瞻远瞩看得很清楚,我们解放了,要建设国家,要安定社会,要保障人权,首先从婚姻家庭做起。每个人都有家庭,都有婚姻家庭,婚姻家庭不稳定,带来的社会问题更突出。

1950年4月13日,中央人民政府委员会第七次会议通过了《中华人民共和国婚姻法》。毛泽东主席签发命令,自1950年5月1日公布施行。婚姻法规定:废除包办强迫、男尊女卑、漠视子女利益的封建主义婚姻制度,实行男女婚姻自由、一夫一妻、男女权利平等、保护妇女和子女合法利益的新民主主义婚姻制度。

毛泽东主席评价说:“婚姻法是关系到千家万户、男女老少切身利益的,是普遍性仅次于宪法的根本大法。”

就在婚姻法施行两个月后,新中国废除封建制度、解放广大人民的另一部重要法律诞生了。

1950年6月28日,中央人民政府委员会第八次会议通过了《中华人民共和国土地改革法》,30日发布主席令公布这部法律,自公布之日起施行。

土地改革法规定:废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民土地所有制,借以解放农村生产力,发展农业生产,为新中国的工业化开辟道路。

根据土地改革法,中国共产党领导全国人民开展了一场彻底铲除封建土地剥削制度的深刻的社会革命。至1952年底,土地改革工作基本完成,3亿无地或少地的农民分得了约7亿亩土地和其他生产资料。

如果说土地改革法使农民翻了身,那么1950年6月29日公布的《中华人民共和国工会法》,则为维护职工合法权益提供了法律保障。

中国人民大学教授关怀:工会法的颁布施行,对于巩固工人阶级所领导的,以工农联盟为基础的人民民主专政的政权,团结与教育广大职工在社会主义革命和建设中,发挥主动性、积极性、创造性,维护广大职工的合法权益,应该说起到了积极作用。在1950年颁布工会法的时候,广大职工群众放鞭炮欢呼。

选举法草案:邓小平同志作说明

共同纲领中已经描绘了新中国的政治蓝图,一旦时机成熟,即行召开全国人民代表大会,制定和通过反映全中国人民意志和利益的宪法。新中国成立后,中国共产党积极筹备召开全国人民代表大会。

1953年2月11日,中央人民政府委员会第二十二次会议讨论通过全国人民代表大会及地方各级人民代表大会选举法。邓小平作关于草案的说明。画面中,只见年轻的他用川味普通话讲道:“选举法的通过和公布,是中国人民在中国共产党领导下,从长期艰难困苦的斗争中获得的一种胜利果实,标志着我国人民民主政治发展的新阶段。”

根据选举法的规定,1953年5月第一次全国范围的人大代表选举逐步展开。1953年12月8日20时30分,毛泽东等党和国家领导人来到中南海勤政殿,相继把自己的选票投进了票箱,投票选举北京市西单区人大代表。

可以说,新中国第一次基层人大代表选举,是一次规模巨大的民主运动。除少数暂不进行选举的地区外,这次选举共覆盖5.7亿人口,全国参加投票选举的选民达2.78亿人。全国各地共选出近570万名基层人大代表。

五四宪法:1.5亿老百姓大讨论

在出台选举法、进行基层人大代表选举的同时,新中国宪法的起草工作也在毛泽东主席的主持下紧张有序地进行。

这是中国法学会宪法学研究会名誉会长、中国人民大学教授许崇德的回忆——

1953年1月13日,中央人民政府委员会第二十次全会作出决定,提(出)了宪法起草委员会的名单。这张名单一共是33人,由毛泽东担任主任,到了1954年3月9日,毛泽东在杭州待了差不多两个月,把宪法草案初稿起草出来。所以这个“五四宪法”实际上是在他直接领导下起草的。

制定人民自己的宪法,必然要充分听取全体人民的意见,反映全体人民的意愿。1954年6月14日,中央人民政府决定公布宪法草案并交付全国人民讨论。在此后近3个月的时间里,全国有1.5亿多人参加讨论,对宪法草案表示热烈拥护,同时提出了110多万条修改和补充意见和建议。

根据各方面的意见和建议,宪法起草委员会对草案又作了修改。凝聚全民智慧的新中国宪法草案提交1954年9月15日召开的第一届全国人民代表大会第一次会议审议。在这次会议上,刘少奇代表宪法起草委员会作关于宪法草案的报告。

九届全国人大法律委员会副主任委员、全国人大常委会法制工作委员会原主任顾昂然回忆——

当时我在政法委员会工作,借调参加了一届(全国)人大一次会议的会务工作。代表们讨论宪法(草案)时,都有什么不同的意见,我要进行搜集整理,然后搞简报,报给中央,这样更便于吸收代表们的意见。

1954年9月20日,出席大会的1197名代表投票表决中华人民共和国宪法草案。宪法明确,中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主国家。中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。宪法规定,全国人民代表大会是最高国家权力机关,是行使国家立法权的唯一机关。宪法还规定,中华人民共和国公民在法律上一律平等。

著名民主人士黄炎培评价说:这部宪法是中国自有历史以来第一部人民的宪法。

据新中国第一部立法文献片《铸法——中国特色社会主义法律体系形成纪实》第一集(作者:邹声文 周婷玉)。

文字整理:王丽丽

京ICP备13018232号-3 | 互联网新闻信息服务许可证10120230016 | 增值电信业务经营许可证京B2-20203552

信息网络传播视听节目许可证0110425 | 广播电视节目制作经营许可证(京)字第10541号

网络出版服务许可证(京)字第181号 | 出版物经营许可证京零字第220018号 | 京公网安备11010702000076号

网站违法和不良信息举报电话:010-8642 3089