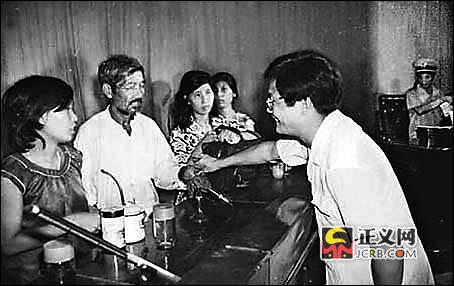

包郑照(左二)与苍南县县长黄德全(右一)握手

包郑照的代理律师(左一)接受媒体采访。

1992年,84岁的陶希晋故去。

他是老一辈法学家,长期从事民法学、行政法学、刑法学的研究,是新中国第一任国务院法制局局长。他对新中国行政诉讼法的重要推动作用,至今没有让人忘记。

1986年4月,六届全国人大四次会议通过民法通则。在随后召开的民法通则实施座谈会上,时任全国人大法律委员会顾问的陶希晋在会上提出了对新中国法制史影响深远的“新六法”主张。

座谈会亲历者回忆起陶老当时说的话:我们废除了国民党的“六法全书”,但不能没有自己的法律体系。我觉得我们应该建立一个“新六法”。现在民法、民事诉讼法和刑法、刑事诉讼法都有了,缺的就是行政法和行政诉讼法了。

时任全国人大常委会法工委主任王汉斌当即说:这个事就请陶老来抓吧!

几百名官员写信“叫停”

陶希晋遂开始“招贤纳才”。1986年10月,中国行政立法研究组成立。

经过讨论,小组决定起草一个法典式的行政法“通则”或“纲要”,既包括基本的行政实体法,又包括行政程序法和行政诉讼法。

小组为此忙了近4个月,草拟了十多种不同模式、不同构架的稿子,但终因工程巨大、条件不备和经验不足,没能拟出一份实际可行和被小组多数成员所能接受的统一行政法的稿子。

此时,民事诉讼法(试行)的修改,让立法小组成员们眼前一亮。修改涉及民事诉讼法(试行)的第三条第二款:法律规定由人民法院审理的行政案件,适用本法规定。

小组成员、现北京大学法学院教授、博士生导师姜明安回忆说,当时,小组组长江平提出:从法律发展的规律来看,一般都是先有实体法,后有程序法,但也有例外,如民法领域。既然民事诉讼法(试行)第三条第二款要修改,我们何不制定一部行政诉讼法,再搞行政法?

江平的提议获得小组成员一致赞同。全国人大常委会法工委也同意了这个意见。

1987年2月,小组开始正式起草行政诉讼法草案。此时,大家对起草的内容将作为一部单独的法律,还是作为修改后的民事诉讼法的一章,都没有定数。

姜明安说,起草行政诉讼法的消息一出,社会反响极大,这意味着“民可以告官”啦!

“那时也有很多反对的声音,有人认为当时应集中力量发展经济,如果老百姓告政府,就会影响经济发展,有人甚至认为这是资产阶级自由化。”有知情人士透露,在征求意见时,有个省的几百名官员写信“叫停”,表示如果有民告官,工作将难以开展。

“干扰”没能阻挡行政诉讼法的立法进程。

接下来的几个月,行政立法组的成员总是齐聚在国务院招待所研讨、座谈。这种工作模式持续了小半年。“后来,小组对草拟工作进行了分工,我们各自分了一部分内容,回家研究和撰写条文,约摸一个月后再集中讨论,然后再修改。”姜明安说。

“规章”要不要作为审理依据

起草过程也有争论。

“相应条款最后被立法确立的方案,只是多数人认可的,通常为较优选择的方案,而不可能是最优方案。”姜明安说,如行政诉讼法第五十三条规定:人民法院审理行政案件,参照……制定、发布的规章。“参照”一词就是博弈的结果。

在确立法院审理行政案件依据时,争议最大的问题是,规章能否作为审理依据。

很多行政部门认为:法院如果受理依规章实施的具体行政行为,审理时又不以此为依据,认定这些行为无法律依据而加以撤销,行政管理就无法进行。

法院方面及专家、学者认为:行政诉讼是法院对行政机关实施司法监督,法院审查行政行为的合法性若以行政机关制定的规章为依据,司法监督就会失去意义。

两种意见相持不下,双方最后只能互相吸取对方意见的合理成分,确定规章既不完全作为依据,也不完全排除其作为依据,而是将其作为“参照”。

对“参照”一词,王汉斌在七届人大二次会议上作关于行政诉讼法草案的说明讲话时解释:对符合法律、行政法规规定的规章,法院要参照审理,对不符合或不完全符合法律、行政法规原则精神的规章,法院可以有灵活处理的余地。

姜明安告诉记者,行政诉讼法试拟稿中,还曾有“规章与行政法规相抵触,适用行政法规;行政法规与法律相抵触,适用法律”的规定,正式立法时被删去,这一规则后来又被立法法恢复。

受案范围口子到底开多大

行政诉讼法立法中争论最多的问题,莫过于该确定多大的受案范围和以何种方式确定受案范围。“近两年时间里,‘受案范围’一章相对于其他各章,耗时最多。”姜明安说。

“确立受案范围的最优的方式是概括式。国外很多都采取这种方式。”姜明安所言的概括式,是指通过确定一条原则性的界限,老百姓对界限内的行政行为均可提起诉讼。

对于概括式的想法,行政机关方面表示担忧,认为在当时中国的条件下不适宜,立法小组的专家担心法院的承受力。姜明安说:“法院门一开,官司‘哗’地涌进来了,怎么办?”

也有人主张概括式加排除式。“这是次优的方式,这也可以让更多的案子进法院。”姜明安说。

不少人还主张采用列举式。

行政立法组综合考虑多方面因素,最后决定采用列举加排除式:一方面列举法院可受理的具体行政案件种类,即行政诉讼法第十一条规定的八种情形;一方面排除法院受理的具体行政案件种类,即行政诉讼法第十二条排除的四种情形。“未列举未排除者留给具体法律、法规去规定,为今后扩大行政诉讼受案范围留下余地。”

姜明安说,几乎整个行政诉讼法的每一条、每一款都有过不同方案、不同写法的论争和辩论。每一论争和辩论,最后都通过权衡利弊或理性妥协而达成意见统一。试拟稿形成后,最后交全国人大常委会法工委正式起草草案并通过媒体发布向全民征求意见,这是新中国继宪法、婚姻法后第三部向全民征求意见的法律。

1989年4月4日,七届全国人大二次会议通过行政诉讼法。

女县长出庭后悔没吹个好发型

行政诉讼法出台后,“民告官”案件并没有如立法时所担心的大量涌入法院,法院受理的行政案件并不多。这有着多方面的原因。

姜明安讲了一个真实案例:行政诉讼法出台不久,四川省夹江县有个小企业使用他人商标制造灭蚊器,因涉嫌侵犯商标权,该县技术监督局把厂子给封了。当事人不服,认为这是工商局的职责,不属于技术监督局负责,于是把技术监督局告上了法院。法院受理此案后,法院院长和办案法官却受到了政府、人大和媒体的各方质疑:你们怎么让造假的告打假的?“视频资料显示,法院院长在人大代表面前低着头,像是做错了什么事。”

不仅官员如此,老百姓也在观望。有人认为,鸡蛋碰石头,百姓告得过政府么?姜明安说,正是因为各种因素,行政诉讼法出台后几年,全国法院每年只有两万件行政诉讼案件,“少得可怜”。

现在,行政诉讼案件一年能达到十万件左右,但与民事诉讼每年几百万件相比,仍然很不成比例。行政诉讼起诉难、受理难、审判难、执行难的问题尚未得到根本改变。曾有一个县法院前几年受理一起行政诉讼案件,法院判决政府败诉,政府竟然以财政困难为由,接连数月不给法院发工资。

可喜的是,我们看到,不少地方已经开始推行行政领导出庭应诉机制。

2007年5月14日,江苏省海安县法院,女县长单晓鸣坐在被告席上,该县95岁的谢老太太因宅基地问题将海安县政府告上了法院。

女县长出庭,一时间成为全国各地媒体争相报道的焦点,以至于这位女县长玩笑道:早知道出庭这么受关注,就吹个好看的发型了。

也许是看到县长百忙中出庭应诉,代表年迈老母出庭的崔某事后对媒体表示案子虽败诉,但心里不气。

事实上,单晓鸣的前任就已经在2004年出庭应诉,并力主行政负责人出庭应诉制度化,将行政负责人出庭列入干部考核的一项重要内容。资料显示,海安县行政机关负责人出庭应诉率2006年达到72.1%,而这年群众越级集体上访人次下降了31.4%。

“行政领导出庭有利于领导了解政府依法行政中的问题,把握相应行政争议的症结所在,从而及时化解矛盾解决纠纷。”姜明安提倡领导出庭应诉,“有时候,领导一出庭,原告的气就消了一半。”

行政领导很忙,行政诉讼法也没有规定行政机关领导必须在行政诉讼中出庭,姜明安建议,行政领导出庭应诉五种类型的案件意义更大:原告人数众多的共同诉讼案件;土地征收、房屋拆迁等涉及一个地区或一个领域广大群众切身利益的案件;涉及政府重大决策合法性的案件;涉及政府官员重大腐败嫌疑的案件;对所在地区有重大政治影响,可能影响社会稳定的案件。

回首历程,“民告官”之路虽艰辛,但一直在前进,未来的路仍然很漫长。

京ICP备13018232号-3 | 互联网新闻信息服务许可证10120230016 | 增值电信业务经营许可证京B2-20203552

信息网络传播视听节目许可证0110425 | 广播电视节目制作经营许可证(京)字第10541号

网络出版服务许可证(京)字第181号 | 出版物经营许可证京零字第220018号 | 京公网安备11010702000076号

网站违法和不良信息举报电话:010-8642 3089