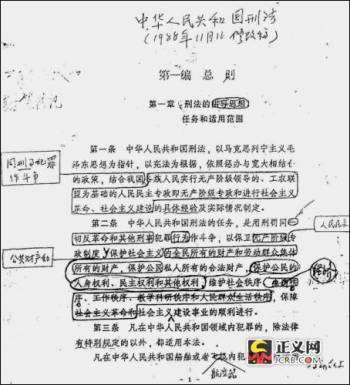

曾参与刑法典修订工作的中国人民公安大学樊凤林教授当时对1988年11月的刑法修订稿进行的修改。

上世纪五十年代的一次批斗投机倒把分子大会。

2009年2月28日,《刑法修正案(七)》出台后,我国刑法规定的罪名已经达到446个,而1979年刑法仅规定129个罪名。“这个数字变化说明我国刑法的规定日益精细、严密,”曾参与我国两部刑法典起草工作的刑法学家高铭暄教授在回顾我国刑法立法进程后发出感慨。他告诉记者,1979年刑法起草共有38稿,1997年刑法起草共有12稿,合计50稿,“这50稿最终成就了1997年刑法典!”

彭真说,第34、35稿“可以参考,但要重来”

早在1954年宪法通过后,第一届全国人大就决定制定刑法,当时是由全国人大常委会办公厅下属的法律室负责组织起草,1963年出来了第33稿。但是不久就开始了“四清”、“文革”,起草工作被迫中断。1976年粉碎“四人帮”以后,邓小平在1978年12月13日党的中央工作会议闭幕会上的讲话中强调:“现在的问题是法律很不完备,很多法律还没有制定出来……所以,应该集中力量制定刑法、民法、诉讼法和其他各种必要的法律……”

高铭暄回忆,在“文革”前,一直是彭真同志主抓刑法起草工作。1978年宪法制定后,中央政法小组负责刑法起草工作,并提出了修订一稿、二稿(即第34、35稿)。不久,彭真复出工作。当时,全国人大常委会下设了法制委员会,彭真担任法制委员会主任,从1979年3月起继续抓刑法起草工作。“当时的法制委员会有点儿像现在的全国人大法律委员会,实行‘委员制’,但人员要比法律委员会多,有好几十人,它后来改称为法制工作委员会,成为一种工作机构。”高铭暄告诉记者,当时的法制委员会专门负责起草刑法、刑事诉讼法。

看了修订一稿、二稿,彭真不太满意,表示这两稿“可以参考,但要重来”。由于要尽快出台刑法,起草工作非常紧张,实际上仍以第33稿为基础。“第37稿搞出来后上报了中央,政治局也原则通过。”高铭暄说,法制委员会决定将第37稿交全国人大常委会讨论,通过后又交给五届人大进行讨论、审议。在人大代表审议、提出一些意见后,法制委员会进行修改,拟订了第38稿,并于1979年7月1日获得五届人大二次会议通过。

遗憾:一件事促成一条前后矛盾的规定

在五届人大二次会议上,人大代表提出了哪些修改意见,高铭暄已经很少记得了,但有一件事却让他念念不忘,而且让他感到很遗憾。

恰在会议期间,天津发生了一起学生弑师案,这个学生已经超过14周岁,应当负刑事责任。有全国人大代表知道这起案件后,认为这种行为性质恶劣,应该严惩。当时刑法起草的各稿一直规定:“犯罪的时候不满十八周岁的人和审判的时候怀孕的妇女,不适用死刑。”按照这一规定,当然对这个学生不能判处死刑。于是有人大代表就对这一条提出修改意见,要求对未成年人也可以处以死刑。

“当时工作人员很紧张,因为限于当时的思想观念,大家都认为法律草案获得一致通过才行,怕有反对意见。不像现在有个别人反对也没关系,只要通过即可。”高铭暄深知当时法制委员会工作人员的难处:对未成年人不判处死刑是国际通例,也是党的一贯政策,不这样规定不合适,但人大代表提出了意见又必须有交代。于是,法制委员会提出了一个妥协规定:“已满十六岁不满十八岁的,如果所犯罪行特别严重,可以判处死刑缓期二年执行。”工作人员还对有关人大代表做工作,告诉他们判处死缓也是可能被执行死刑的,说服他们接受。高铭暄当然知道,被判处死缓后基本上就不会再被执行死刑了,这只不过是当时求得刑法草案一致通过的“变通”策略而已。

这个“妥协”、“变通”成为后来学界激烈批判的靶子。因为前面条款规定了未成年人不适用死刑,后面却又规定可判处死缓,而死刑当然包括死缓,这显然前后出现了矛盾。后来,在1997年刑法起草时取消了这一条,但起草人员仍很紧张,怕有人大代表在审议时提意见。不过,那时就没有人再提了。

对通奸定罪始终没开口子

高铭暄有遗憾,也有欣慰。

在1979年刑法起草过程中,包括在“文革”前起草时,一直有人主张要将通奸行为规定到刑法中。在我国封建社会乃至后来的民国刑法中,一直将通奸行为规定为犯罪,因而在建国后起草刑法时出现这种主张并不为怪。“但当时负责起草工作的领导态度都很坚决,认为对这种社会现象不能规定为犯罪,”这一点让高铭暄感到很欣慰,“如果这个口子一开,那法院就不用干别的事了,光这种案件就审不过来。”

不过,高铭暄也提到,在1979年刑法中规定了流氓罪,由于对于法条中的“其他流氓活动”有不同的理解,在实践中也确实出现过对某些通奸行为按流氓罪处理的情况。正是由于“其他流氓活动”的规定,流氓罪才有了“口袋罪”的称号,未婚男女之间的性爱行为甚至也成为其打击对象。

经济学界率先质疑“投机倒把”

与流氓罪一样,投机倒把罪也是“口袋罪”,两罪也都在1997年刑法中被取消。不过,投机倒把罪的命运要比流氓罪“复杂”。高铭暄介绍,“投机倒把”从刑法起草一开始就有规定,这当然源于计划经济时代的“一大二公”思想。1982年3月8日全国人大常委会颁布的《关于严惩严重破坏经济的罪犯的决定》中,甚至对投机倒把等经济犯罪加重了处罚力度。

随着经济改革的进行,中央提出“让一部分人先富起来”。经济学界首先对“投机倒把”提出了质疑。刑法学界虚心接受了经济学界的主张,认为对“倒买倒卖”、“长途贩运”等行为按投机倒把罪处罚确实不科学。高铭暄说,从1996年开始,“投机倒把”这个罪名就再也没有列入刑法修订稿中,而通过讨论、征求意见等方式对立法精神进行传播,实践中也很少再对这类行为定罪处罚,到出台1997年刑法时,已经再没有人反对取消投机倒把罪了。当然,投机倒把罪名中的生产、销售假冒伪劣产品等行为仍保留规定,只是被分解成了其他罪名。

与投机倒把罪相类似,由于经济改革的推进,国有职工业余时间获取劳动报酬也出现了罪与非罪的争论。当时,上海一国有企业工程师韩某在休息日等业余时间到一集体企业提供技术服务获取了相应报酬,一审法院认定该行为是受贿。高铭暄告诉记者,该案在社会上引发了很大争论。后来,国家科委等部门下发了一些政策性文件,指出业余时间提供技术服务等劳动获得的报酬是个人合法收入,不是受贿。案件最后被改判。

七年多才搞出新的修订稿

经济改革的进程影响着司法实践,也对立法工作产生重大影响。

据高铭暄介绍,1988年7月1日,刑法修订就列入了全国人大常委会立法规划,全国人大常委会法制工作委员会(下称法工委)很快拿出了第一个修订稿。但是在1988年9月、11月、12月分别拿出三个修订稿后,到1996年8月8日才又提出第4稿。

七年多的时间为什么没有新的修订稿?对记者的疑惑,高铭暄解释,修订工作其实并没有停下来,而是做了一些条文汇编、调研等基础性工作。在此期间,法工委把单行刑法和附属刑法的条文汇编进分则部分,并委托当时在中国人民大学任教的高铭暄组织人员起草总则部分,中国人民大学对总则部分前后出了4稿。之后,法工委又对总则部分单独出了3稿。高铭暄分析,当时重点做这些工作的原因主要有两个:一是前3个修订稿出来后,提出的意见比较多,特别是1989年那场政治风波带来一些新情况,需要认真研究,有关人员“冷静”下来了,不再急于推出新修订稿。二是当时经济改革处在十字路口,由于对经济体制如何变化难以把握,所以相应的刑法条文也难以确定。后来的结果证明,1997年刑法确实对经济方面的犯罪给予了极大关注,仅刑法分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪就有92条,超过了分则全部条文的四分之一。

王汉斌两次亲自向人大常委会作说明

第4稿之后的刑法修订紧锣密鼓,到1997年3月13日出了第12稿,平均每个月至少出一个修订稿。如此密集的原因,高铭暄认为与王汉斌将于1998年人大换届时不再担任全国人大常委会副委员长有关:“他从1979年就跟着彭真抓立法工作,对刑法倾注了很大心血,希望在其任内完成修订,而1997年3月的全国人大会议是最后一次机会。”

1996年10月10日出来的第6稿开始扩大征求意见的范围,并被拿到在四川乐山举行的刑法学年会上进行广泛讨论。

修订过程中让高铭暄记忆尤为深刻的是,在1996年12月、1997年2月召开的八届人大常委会第23次、第24次会议上审议刑法修订稿时,王汉斌亲自就修订情况作说明,“以前很少有副委员长在人大常委会会议上就法律草案作说明的,他自己很辛苦,但确实对推进修订工作起了很大作用”。

1997年3月14日,八届人大五次会议通过了第12稿。

实践证明:规定类推“不值当”

树立“罪刑法定、适用刑法人人平等、罪责刑相适应”三大原则成为1997年刑法光辉的一页,特别是废除了“类推”规定,真正地树立起了罪刑法定原则。而1979年刑法之所以规定了类推,高铭暄告诉记者,当时主要是害怕有遗漏,怕放纵了犯罪。

这一规定受到了很多批评,尤其是国外评论我国刑法有“类推”,不是罪刑法定,有损于我国的国际形象。高铭暄介绍,从1979年刑法生效至1997年刑法生效,报请最高人民法院核准的类推案件总共90多起,平均每年才5起,而且基本上是侵占等判处一两年有期徒刑的小案,对真正重大的犯罪,刑法没有出现“遗漏”。“这种小案能有多大事儿?但刑法却背上了类推的恶名。”高铭暄认为“不值当”。加上实践的证明,取消类推规定顺理成章。

京ICP备13018232号-3 | 互联网新闻信息服务许可证10120230016 | 增值电信业务经营许可证京B2-20203552

信息网络传播视听节目许可证0110425 | 广播电视节目制作经营许可证(京)字第10541号

网络出版服务许可证(京)字第181号 | 出版物经营许可证京零字第220018号 | 京公网安备11010702000076号

网站违法和不良信息举报电话:010-8642 3089