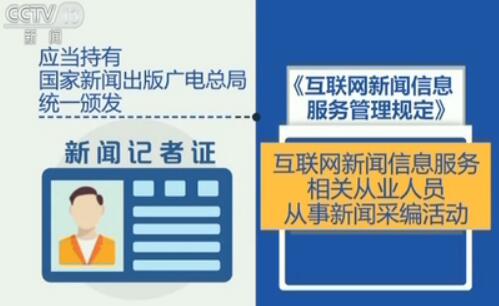

5月2日,中国网信网发布国家互联网信息办公室第1号令《互联网新闻信息服务管理规定》,自2017年6月1日起施行。《规定》明确自2017年6月1日起,通过互联网站、应用程序、论坛、博客、微博客、公众账号、即时通信工具、网络直播等形式向社会公众提供互联网新闻信息服务,应当取得互联网新闻信息服务许可,禁止未经许可或超越许可范围开展互联网新闻信息服务活动。

同日,中国网信网公布了国家互联网信息办公室有关负责人就《互联网新闻信息服务管理规定》答记者问的内容,包括《规定》出台的背景、修订后的主要内容、修订的主要依据、修订的重点内容、违规后的处理措施等。人民网刊发《通过微博、公众号提供新闻服务应取得许可》《国信办:违规开展互联网新闻信息服务活动最高罚三万》,央广网刊发《国家网信办发布新规 采编和经营分开成一大看点》,从不同角度进行报道。

中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍认为,现实中存在一种情况,在互联网新闻机构中,可能有经营业务的压力,一些采编业务和经营、广告的业务没有分开,不利于新闻报道的严肃性,所以在法规中强调“分开”是一大看点。朱巍表示,新规的出台,将有助于解决我国互联网新闻管理过程中“九龙治水”的局面。新规不是突然出现的,以前相关部门就做过调研,现在互联网时代新闻传播,网络传播的途径和方式多种多样。目前来看,我国对互联网新闻还存在“九龙治水”的情况。现在网络安全法把各级网信办作为主管部门,所以必须要出台整体统筹的新规,结束“九龙治水”的局面。

5月2日,中国江苏网刊评《点赞互联网新闻信息服务管理规定六大亮点》认为,该规定与2005年颁布的《互联网新闻信息服务管理规定》比较,新版《规定》针对性、操作性强,直面当前网络新闻信息服务存在的问题和症结,基本涵盖了网民长期关心的重点问题,实施后必将推动网络新闻信息管理迈上一个新的台阶。其中,六大亮点尤其值得点赞:舆论导向更加鲜明;网络主权充分彰显;公民隐私得到保护;新媒体不再是新闻“自由王国”;新闻网站采编活动更加严格;网信办监督管理执法活动进入快车道。

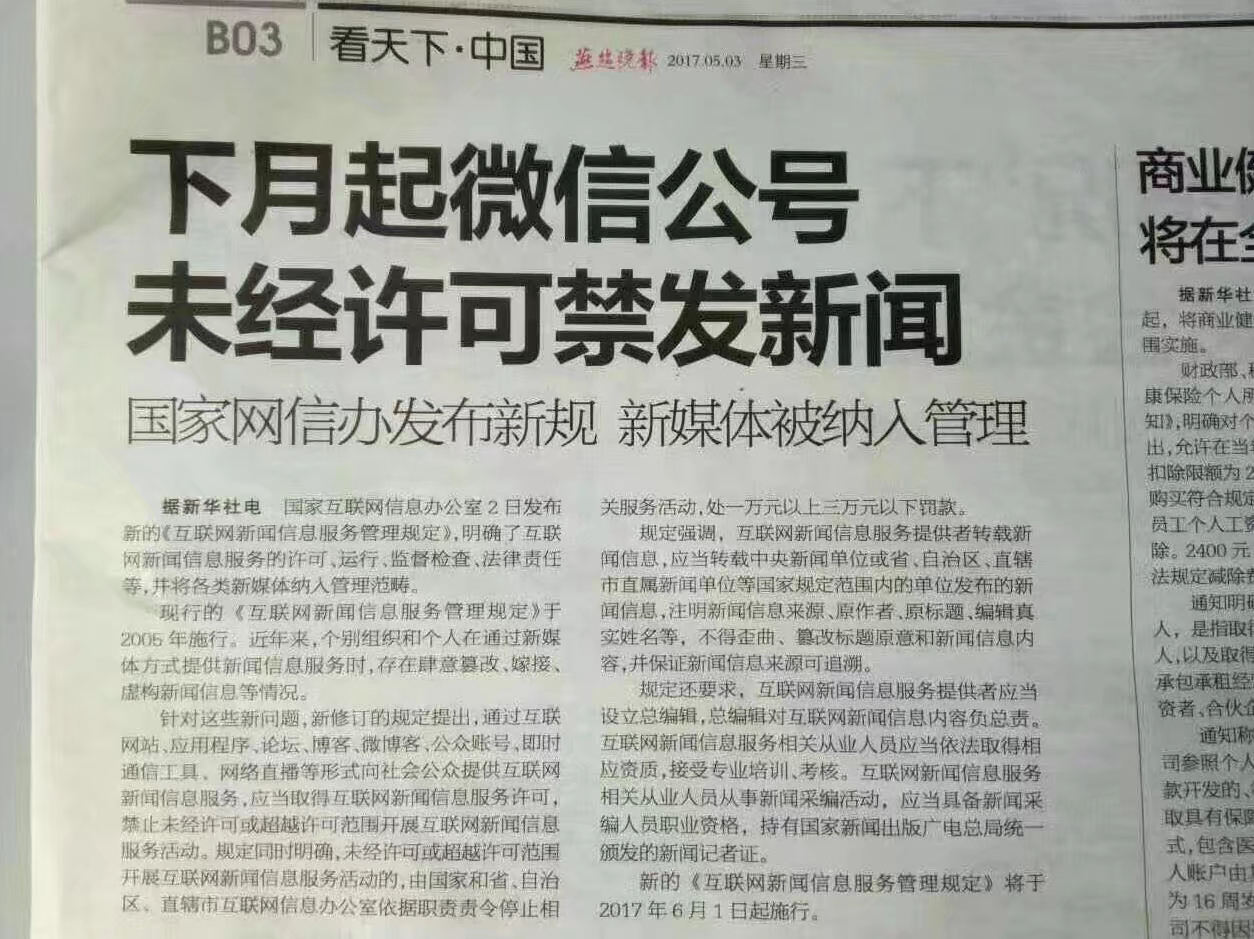

5月3日,新华社、《人民日报》的报道标题突出“新媒体被纳入管理范畴”。中新网、人民网、中财网、《新京报》《南方法治报》等媒体的报道标题突出“非公有资本不得介入互联网新闻信息采编业务”。《重庆晚报》的报道标题突出“转载新闻不得歪曲篡改标题原意”。《北京晚报》的报道标题突出“微信网络直播将统一规范和管理”。《北京青年报》的报道标题突出“互联网新闻服务应先拿许可 重要网络产品需审查”。新华网刊发的《互联网新闻信息服务管理新规都有哪些“硬杠杠”?》,以图表的形式介绍《规定》内容。

5月3日,多家媒体和自媒体发表了对《规定》的分析解读文章。

人民网刊发人民网研究员解读《规定》的文章,侧重于以下几个方面:制定的法律依据清楚;更新了网络新闻信息概念;主体资格规定更加具体;主体社会责任更加明确;更加注重执法规范;强调信息共享和联合执法。

黄河新闻网临汾频道的报道《互联网新闻信息传播新规出台 多自媒体号或大限来临》称,各类机构或个人开通的微信公众号、入驻各平台的自媒体号等,将面临再也不能“想说啥就说啥了”的局面,还将面临“未经许可,擅自发布、转载新闻信息”的法律风险。

微信公众号“腾讯研究院”发布腾讯研究院副秘书长杨乐的文章《互联网新闻新规解读,实施12载首次大修释放哪些信号?》称,《规定》对未来一段时间的互联网新闻传播法治秩序具有重要意义。文章解读认为,非新闻单位仅能申请转载服务和传播平台服务两类,因此他们开办的微博、微信公号也仅能转载新闻;非公有资本不得介入互联网新闻信息采编业务——是重申,而非新增限制;管辖原则彻底变更,今后异地执法情况会增多;2017年1号令在立法技术上更为高明,化繁为简,采取“不得制作、复制、发布、传播法律、行政法规禁止的信息内容”概述式表述。并将违法信息的层级严格限定为“法律、行政法规”,有利于避免大量规范性文件也被纳入;与《网络安全法》衔接,违法处罚金额和手段大幅加码;特殊管理股制度规定文字表述较为合理,1号令没有采用一刀切的规定,突出“符合条件”,监管思路上更尊重市场,立法表述较为合理,为双方都留有余地。

自媒体百度百家号“月光博客”发文《〈互联网新闻信息服务管理规定〉新规解读》称,总的来说,新《规定》对网民、个人网站、自媒体的影响较大,网民如果不实名登记的话,恐怕会被“禁评”,个人网站和自媒体只能避开“新闻信息”的内容,不发布和转载政治、经济、社会等社会公共事务或社会突发事件的新闻,否则就有可能会被关闭网站或关闭帐号。

5月9日《中国新闻出版广电报》刊文《面对新规,不知这些小心违规!》邀请专家进行解读,对于《规定》公布后的热议,中国传媒大学教授、网络法与知识产权研究中心主任王四新认为,《规定》重新定义了网络“新闻信息”,体现了规定内容的延续性,也考虑到了网络新闻信息的未来发展趋势。因此,网络新闻信息不仅要看内容类别,还要看社会影响,涵盖了涉及社会公共事务、公共秩序、社会公共价值体系、会引发社会讨论的新闻内容,为相关规范提供了逻辑起点,也提示个人与机构在从事新闻信息服务时必须承担相应的社会责任。在此基础上,辅以对互联网新闻信息服务界定的细化,强化了规定的可操作性和可延展性。

王四新表示,《规定》实施后,从事互联网新闻信息服务活动的平台,应当按照《规定》的要求取得互联网新闻信息服务许可。其中,依法从事互联网新闻信息传播平台服务的互联网新闻信息服务提供者,应当对在其平台上注册公众账号的用户履行主体责任。用户通过互联网新闻信息传播平台注册公众账号用以提供互联网新闻信息服务的,应当遵守《规定》的相关规定;用以提供其他服务的,应当符合互联网信息服务管理等相关法律法规的要求。

王四新还表示,新的《规定》对互联网信息需要“把关”什么、由谁来“把关”以及如何“把关”等一系列问题都做了详细表述。此外,新规的一大亮点是增加了用户在隐私方面的权益保护。中国人民大学新闻学院教授宋建武认为,互联网新闻信息应当由专业人员“把关”。伴随网络直播等新传播业态的出现,加强内部制度建设可以保证出现问题后及时有效地处置。

国家互联网信息办公室关负责人在接受采访时也进一步予以解读,他表示,在用户隐私权益保护方面,规定了个人信息保护的要求,《规定》明确互联网新闻信息服务提供者对用户身份信息和日志信息负有保密的义务,不得泄露、篡改、毁损,不得出售或非法向他人提供。同时,对互联网新闻信息服务提供者及其从业人员非法牟利作出了禁止性规定,针对社会上出现的一些非法网络公关、水军等现象予以明确禁止,要求互联网新闻信息服务提供者及其从业人员不得通过采编、发布、转载、删除新闻信息,干预新闻信息呈现或搜索结果等手段谋取不正当利益。此外,强化了举报监督制度,既要求互联网新闻信息服务提供者建立健全举报制度,及时处理公众举报,也规定国家和地方互联网信息办公室向社会公开举报受理方式,接受并处理举报。

《细则》回应舆论关注尚有优化空间

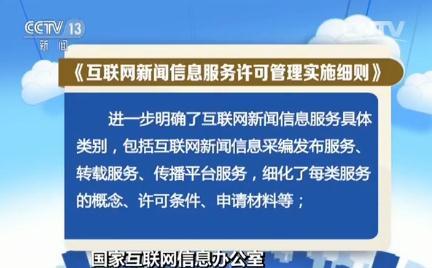

《互联网新闻信息服务管理规定》经多方解读之后,5月22日,国家网信办又公布了《互联网新闻信息服务许可管理实施细则》(以下简称《细则》),回应舆论关注。细则共18条,对互联网新闻信息服务的许可条件、申请材料、安全评估;许可受理、审核、决定;监督管理要求等作出规定。国家网信办有关负责人表示,出台细则旨在进一步细化《互联网新闻信息服务管理规定》有关条款,提高互联网新闻信息服务许可管理规范化、科学化水平,促进互联网新闻信息服务健康、有序发展。5月22日至23日,人民网、法制网、《人民日报》《经济日报》《北京日报》等主流媒体及部分微信公众号纷纷对《细则》进行报道或解读。

微信公众号“法制网”刊发《新媒体看过来!微博公众账号等未经许可不得提供新闻信息服务》,以图表的形式对《细则》内容进行了梳理。《细则》根据《互联网新闻信息服务管理规定》,重点明确以下内容:一是进一步明确了互联网新闻信息服务具体类别,细化了每类服务的概念、许可条件、申请材料等,使其更具可操作性;二是适应国有单位转企改制、企业股份制改造等情况,细化了企业法人申请材料等,以更好地维护资本安全、信息内容安全;三是明确传播平台服务提供者应当制定完善的平台账号用户管理制度、用户协议、投诉举报处理机制等,避免出现责任划分不明、监管措施落实不到位等情况;四是明确了技术安全评估有关要求,细化了互联网新闻信息服务单位与境内外中外合资经营、中外合作经营和外资经营的企业进行涉及互联网新闻信息服务业务合作的安全评估要求。五是对许可变更、续办、注销等环节的条件、材料、程序等提出明确要求,进一步完善许可退出机制。

微信公众号“新法”发文《快评〈互联网新闻信息服务许可管理实施细则〉》,对《细则》相关条款进行评析,本刊从中择要摘录如下:

评《细则》第一条:立法依据中出现了《行政许可法》,而《规定》中反而没有。或有人认为《规定》与《行政许可法》有冲突,因为可设定行政许可的只有法律(全国人大及其常委会制定)和行政法规(国务院制定),规章只能针对上位法设定的行政许可作出的具体规定,不得增设行政许可。

评《细则》第五条:本条定义了“控股”:50%以上股权,或被认定为足以对企业决议产生重大影响。是不是主要指特殊管理股?有待实践检验。这里还存在部门利益的嫌疑,对新闻宣传部门进行了扩大解释,以便把“网信部门”包含进来。而在此之前,在国务院的文件中,网信部门是作为“互联网信息内容主管部门”与“新闻宣传部门”并列的。

评《细则》第七条之“(一)股权结构图”:这里是穿透股东到最底层,并且要求说明实际控制人。这个规定对采取VIE结构也就是新浪模式公司的影响,有待观察。

评《细则》第十条:如直接规定按照《行政许可法》的听证程序可能程序上更恰当。

评《细则》第十一条:如果网信办按照本细则第十一条做出了不予批准的决定,按照《行政许可法》,有关单位可申请行政复议或向人民法院提起诉讼。

评《细则》第十八条:6月1日就施行,但现有的“互联网从事登载新闻业务许可”和国家网信办1号令规定的“互联网新闻信息服务许可”之间是什么关系,如何衔接,前一许可的效力是否受到影响,这个问题仍未得到解答,需要观察实际操作。

南方网刊评《为网络新闻服务筑牢制度“防火墙”》称,《细则》出台,对失实新闻、虚假消息等网络乱象亮明了法规红线。并提出了四点积极意义,一是压实了企业责任,护航互联网健康有序发展。二是明晰企业权利,规范互联网新闻信息服务。三是加强网络新闻信息管理,提高网信执法公信力。四是依法管网、依法治网,网信执法正在进入快车道。

@新京报 发布《网信办:微博等未经许可不得提供新闻信息服务》,转发了相关内容,截至25日12时,被转载1955次,评论752条。网民跟帖观点主要有四种:一是认为有利于避免谣言的大肆传播。二是认为网信办不是法定的立法主体,这样的《细则》违反上位法,无效。三是认为官方假借打击造谣实则控制新闻源,限制言论。四是对《细则》有些内容仍有不理解的地方,期待更具体的解释。

网络治理制度建设仍需完善

5月24日,《法制日报》刊发专家解读《细则》的报道《国家网信办公布〈互联网新闻信息服务许可管理实施细则〉引关注 专家认为新规全力压缩网络不实信息生存空间》。

自媒体随意转载问题多。近年来,互联网新闻信息服务发展迅速,但有些问题也必须及时加以解决。中国政法大学传播法中心副主任朱巍认为,在这些问题中,首先是转载问题。转载很重要,包括能不能转载、内容能不能进行更改、标题是否必须保持一致等。现在转载出现的问题很多,比如说随意改标题等。其次是平台的责任问题,网络服务提供者在什么情况下应该承担责任;第三也是大家最关心的就是企业股份的问题,这个还涉及到资本安全、内容安全等问题,特别是与互联网有关的资本运作。这里面分得很详细。

中国传媒大学法律系副主任郑宁表示,互联网新闻信息服务还存在一些问题。比如,有的网站转载时没有标明来源、有的存在标题党问题、有的侵犯著作权等,还有就是发布诸如色情、暴力等信息。另外,不实信息其实就是谣言,这些谣言有的可能会危及国家安全,有的可能涉及个人的名誉权、隐私权等。

一些网络媒体之所以出现上述问题,与发展过于迅速有关。朱巍认为,现在自媒体确实太多了,很多自媒体为了吸引关注确实存在一些问题。现在很多一类网站包括主流媒体也开通了很多渠道,包括客户端、直播平台等,完全可以取代一些自媒体。朱巍表示,在一些社会重要问题上,还是得把安全性和真实性放在前面。继“规定”之后出台“细则”可能也是基于这个原因。

郑宁认为,互联网新闻信息服务出现问题的原因是多方面的。首先是存在利益驱动,一些网站转载不实信息或者未经授权直接拿别人的稿件来用,肯定是在追求利益。互联网经济是眼球经济,流量可以变现,所以利益驱动肯定是最重要的原因。其次,监管还需要进一步强化。按照以前的规定,大多数网站只要备案就行了,但是网络媒体的实际数量可能要大于备案的数量。现在已经把微博、博客、App、直播平台、论坛等凡是可能提供这些服务的平台都纳入到监管范畴之中,这个数量是非常大的,所以对监管也提出了更高的要求。另外,社会信用记录也还没有建立健全,如果出现违法情况可以列入黑名单或者失信名单中并实施信用惩戒的话,对一些网站会形成约束。

进一步细化加强监管。郑宁表示,“规定”中本来就有很多可取之处。比如,提出了要建立日常检查和定期检查相结合的监管制度、执法人员资格管理制度,这就是执法的规范化和日常监管的加强。“规定”中还提到了投诉举报制度、黑白名单制度、信息共享机制等,体现了合作治理的制度设计。“细则”对遏制网络不实信息传播将起到积极作用。郑宁认为,“规定”和“细则”对不实信息的遏制主要体现在许可、实名制、转载白名单等制度的设计上。“规定”对新闻来源做了控制,比如其中第15条明确载明,互联网新闻信息服务提供者转载新闻信息,应当转载中央新闻单位或省、自治区、直辖市直属新闻单位等国家规定范围内的单位发布的新闻信息。也就是说,不是什么样的新闻都可以转载的。另外,法律责任上也有相应的配套规定,如果发现不实信息,网络服务提供者应该主动停止传输、删除记录、向主管部门报告等。郑宁认为,这些制度结合起来,能够在一定程度上减少不实信息,至少能够形成一定的约束,促使网络服务提供者健全相关的审查机制,不然他们可能就要承担责任。朱巍认为,现在出现不实信息的主要原因还是在于自媒体。现在的互联网经济是关注度经济,有自媒体打着新闻服务名头的情形,但实际目的就是为了获取关注度,获取利益,这肯定是不允许的,所以要进行监管。这次提出互联网新闻服务许可,对这个问题有遏制作用。

长期来看,围绕互联网新闻信息服务的制度建设还需要不断完善。朱巍认为,互联网新闻信息也是新闻信息的一部分,应当有一部统一的法律。就依法治网、依法管网而言,现有的法律文件位阶都低了一点,在实践一段时间之后应该上升成更高层次的文件,比如说条例。另外,在即时通讯工具这一块,目前还没有涉及。自媒体肯定是以后的主要监管方向,因为现在超越权限从事新闻信息服务的现象不少,社会影响也不好,如果有门槛的话那就是现在的许可。但是就许可而言,光靠“细则”还不够,也要遵守行政许可法以及更高位阶的法律文件,以后或许会出台更高位阶的法律法规。

郑宁则表示,现在将互联网新闻服务许可分为三类服务,采编发布、转载和传播平台,其中采编发布享有的权限是最高的,但是“细则”并没有对这三类服务限制不同的条件,所以以后这种分类许可应该更精细化。

(来源:政法网络舆情 舆情分析师:钟进军)

京ICP备13018232号-3 | 互联网新闻信息服务许可证10120230016 | 增值电信业务经营许可证京B2-20203552

信息网络传播视听节目许可证0110425 | 广播电视节目制作经营许可证(京)字第10541号

网络出版服务许可证(京)字第181号 | 出版物经营许可证京零字第220018号 | 京公网安备11010702000076号

网站违法和不良信息举报电话:010-8642 3089