【新闻概述】

据《京华时报》3月9日报道,日前,全国人大代表、中共中央政法委员会副秘书长鲍绍坤在福建代表团驻地称,《看守所条例》的修订草案,已由公安部起草并呈送国务院法制办。施行长达21年的《看守所条例》即将修订。

据报道,《看守所条例》修订草案增加了保障人权的原则,将依法保障犯罪嫌疑人、被告人和罪犯的合法权益,为犯罪嫌疑人、被告人和罪犯行使合法权利提供便利。为纠正超期羁押和刑讯逼供,《看守所条例》修订草案增加了新举措,规范提讯、提外审程序。

此外,在押人员也有望在判决前即可会见家属。《看守所条例》修订草案规定:在侦查阶段,犯罪嫌疑人与近亲属会见、通信的,应当经案件主管机关批准,在审查起诉、审判阶段,犯罪嫌疑人、被告人可以与近亲属会见、通信。此规定一改以往判决之后才能会见家属的做法。

另据悉,此次修订对律师会见权的保障进展不大,对学界力挺的“侦羁分离”,即将看守所划归司法部管理的改革也没有涉及。

【修订背景】

非正常死亡事件频发 看守所监管暴露弊端

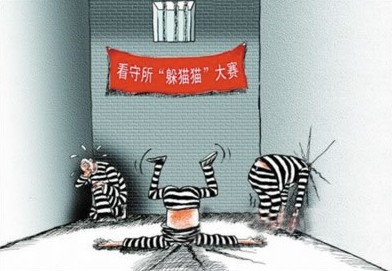

2009年2月13日,云南省昆明市晋宁县看守所发生了一起轰动全国的在押人员被牢头狱霸殴打致死事件,即“躲猫猫”事件。此后,全国范围内又发生了一系列诸如“冲凉死”、“喝水死”、“睡梦死”等形形色色的看守所在押人员非正常死亡事件。这些事件使看守所内的牢头狱霸、刑讯逼供、超期羁押等弊端,成为舆论的焦点话题,备受诟病。

这些非正常死亡事件也引起了有关部门的高度重视。在“躲猫猫”事件发生两个月后,国务院新闻办公室发布了《国家人权行动计划(2009-2010)》,承诺完善监管立法,采取有效措施,保障被羁押者的权利与人道待遇。此后,公安部联合最高人民检察院,自2009年4月起对全国看守所开展为期5个月的监管执法专项检查活动。看守所存在的牢头狱霸、违规组织生产劳动、高价销售日用品等突出问题是检查的重点。

为了避免驻所检察官的尴尬和事后监督的被动局面,公安部和最高人民检察院曾联合发文,要求看守所主要执法信息和监控录像与驻所检察室联网,规范检察院监督的方式、程序和责任。

在加强看守所自身监管的同时,公安部也积极改变看守所管理过于封闭的状况。自2009年以来,公安部在全国范围内实行看守所对社会开放,通过在押人员座谈、律师座谈、媒体采访等方式,接待社会各界人士参观。目前,共有1500余个看守所对社会开放。

看守所暴露出的问题也引发了学术界的关注,有些机构还专门为此开展学术研讨。如中国人民大学和北京市律师协会相继召开以“《现行〈看守所条例〉》的弊端及修改”、“《看守所规范与看守所立法》”为主题的研讨会,呼吁修改现行条例或者立法。公安机关监管系统、学者、律师等参与建言。

各方合力助推修订工作取得实质性进展

在各方的合力下,相对滞后的《看守所条例》修订工作有了实质性进展。在2009年和2010年的全国两会上,均有全国政协委员和人大代表提出提案或议案,直指《看守所条例》过时,建议立法。此后,公安部明确从两个方面进行改进:修改《刑事诉讼法》,明确看守所的法律地位和羁押问题;修改《看守所条例》,完善看守所管理制度。

【舆情传播】

3月9日,《京华时报》以《在押人员判决前有望见家属》为题率先作了报道。截至3月10日,该报道被正义网、新浪网、凤凰网等网络媒体转载92次,标题多被改为《看守所条例修订案上报 在押者判决前有望见家属》。3月10日,《京华时报》对此前的报道刊发了评论文章《古董级看守所条例亟待手术》。该文在对《看守所条例》修改给予厚望的同时,也对“侦羁分离”未被纳入草案表示遗憾,并认为部门立法的本质决定了新条例对法治的进步意义有限。除此之外,网络暂无其他评论文章,网民跟帖亦不多见。

针对此话题,人民网专门制作了新闻调查《您怎么看“在押者判决前有望见家属”?》。截至3月10日14时,共有2417人次参与了调查。其中62.2%的网友(1504票)认为“保障被押者的人权”;18.2%的网友(440票)认为“减少非正常死亡”;16.3%的网友(393票)认为“更加完善监督机制”。此外,还有3.3%的网友(80票)选择“我有其他话要说”。

(来源:人民网)

【专家观点】

应以制定法律的方式规范看守所

中国人民大学法学院教授陈卫东称,看守所的管理是“单向度的”,过多地强调对在押人员的看管、改造,甚至是深挖犯罪,而人权保障的功能并未得到多少彰显,这与我国的法制化进程是不相适宜的。目前的《看守所条例》显然已经不能适应看守所发展需要,也不能满足国际和国内对看守所发展和人权保障的要求,所以,看守所要走出目前的立法模式。由于看守所涉及对公民权利的直接剥夺与限制,根据《中华人民共和国立法法》的要求,应当通过制定法律的方式予以规范。

“侦羁分离”确保看守所中立性

中国人民大学法学院副教授程雷认为,中国目前已基本具备解决上述问题的条件。建议看守所管理体制应从四个方面改革:

一、对公民人身权利的限制,需要经由法律的许可方可实施。因此中国需要制定出台《看守所法》,重新定位看守所的管理体制,而不能仅仅是修改现行《看守所条例》来应付中央的要求与民众的呼声。

二、应当重估看守所的定位,确保中立性。看守所应定位于羁押犯罪嫌疑人、被告人,是看管人的场所。而现行的配合侦查办案,甚至深挖犯罪行为等职能,都与看守所上述定位冲突,未来应把看守所交由司法行政机关管理。

三、看守所应建立高效、独立的外部监督。部分地区的看守所,目前已实行看守所平民巡视员制度。未来看守所体制改革中,可资借鉴。

四、可建立独立医生制度。相关机构应聘请独立于看守所的执业医生,对在押人员实行正常的身体检查。对看守所内发生的死亡事件,独立医生有权会同驻所检察官勘验并做出独立的判断。

【媒体评论】

必须回到人大立法的路径上

《京华时报》评论文章《古董级看守所条例亟待手术》认为,在法治观察者的眼中,看守所是极富代表性的窗口,通过它可以看出一个国家的法治和政治文明状况。从目前的信息看,《看守所条例》修改融入了现代法治文明的基因。这次修改,是理念上的全新洗礼。然而也应看到,目前的制度变革仍旧局限在现有体制之内,部门立法的本质决定了新条例对法治的进步意义有限。或许一时的牢头狱霸、刑讯逼供、超期羁押等弊端,可以通过条例的修改来缓解,但从根本上说,制约羁押者权利保护的要害仍在于体制。

目前侦羁合一的体制,在侦查机关破案的利益驱动下,被羁押者的权利就面临极大危险。消除这种危险,釜底抽薪的办法就是从体制上“动刀”。对此,由公安部主导的部门立法是不可能完成的,最终还必须回到人大立法的路径上。

【网民观点】

根本在于改变整个刑事诉讼制度

新浪微博网友“冰火律师”:希望每次修法能够考虑完善一些再进行修改,既然连在押者家属都能够获准会见,那么律师的相应权利是否更应该得到保障。其实看守所频出的问题光靠修法是不能根本解决的,还是需要改变整个刑事诉讼制度。

只有“侦羁分离”才是治本之道

腾讯网网友“疑罪从无”:侦查和羁押分离是司法改革进程的必然趋势,只有这样才能保证司法公正,只有侦查和羁押分离才能根治看守所在押人员离奇死亡的通病,否则只能治标而不能治本。

京ICP备13018232号-3 | 互联网新闻信息服务许可证10120230016 | 增值电信业务经营许可证京B2-20203552

信息网络传播视听节目许可证0110425 | 广播电视节目制作经营许可证(京)字第10541号

网络出版服务许可证(京)字第181号 | 出版物经营许可证京零字第220018号 | 京公网安备11010702000076号

网站违法和不良信息举报电话:010-8642 3089