中华人民共和国最高人民检察院主管 检察日报社主办

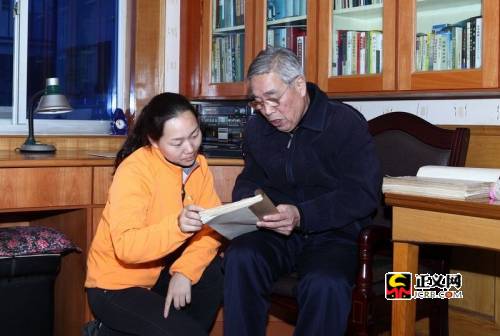

浙江省诸暨市检察院退休检察官冯伯凡对照自己的讲课笔记,向记者讲述上世纪八十年代检察院的办案情况。寿杭军/摄

正义网北京11月28电(记者 朱晶)冯伯凡1980年从部队转业进入浙江省诸暨市检察院,三十年前检察院的情形,当年所办的案件,那些共同办过案的战友们,在他的记忆里格外清晰。11月24日下午,正义基层行的记者们走进冯老的家,听冯老聊起三十年前的检察院。

1980年诸暨市检察院重建,向冯伯凡一样的军转干部陆续进入检察院。当时办公条件一般,几间夹在公安局和法院之间的平房迎来了诸暨市检察院最初的四五十名检察官,条件虽然艰苦,却浇不熄这批新任检察官的热情。

“每天检察院的灯光都要亮到半夜,我们吃过晚饭后都自觉回到院里,看材料,学习法律知识,讨论案子。大家热情都很高,直到睡觉的时候才回家。”冯伯凡评价当年的那批同事:纪律性强,热情高,虽对法律专业知识懂的少,但热爱学习,整个院里的学习风气很好。他们曾为辨别“提起公诉”和“出庭支持公诉”两个概念争论长达半年之久,也曾讨论怎样写起诉书,那个时候一切工作都在摸索中进行。

上世纪八十年代,检察官办一个案子要手写上百页文书材料,每年人均办理二三十起案件,以盗窃罪、流氓罪、投机倒把罪名居多,还也办过走私、贩卖、运输、制造毒品罪,冯伯凡回忆那是一起贩卖鸦片烟的案件。

还有一宗案件让冯伯凡印象深刻,时间发生在上世纪八十年代末九十年代初,有一位年轻人偷了两辆雅马哈摩托车,价值上万元,被判死刑。“那个时候的摩托车是稀罕物,普通的一辆都五六千,那个时候盗窃罪的起刑点也低,偷两百元就犯罪要量刑。”而现在诸暨市对盗窃罪的量刑起点是两千元,“社会变化真大。”冯伯凡感叹道。

从1980年进院到1997年退休,冯伯凡在公诉、反贪等多个部门工作过,凭着对检察工作的热情和刻苦勤奋的钻研精神,他的业务越来越熟练,1983年开始,他联系地方实际、编写法制教材案件,不间断的给新进院干警、行政机关人员、学校师生讲课,在冯伯凡的家里,记者看到用牛皮纸装订的几大本当年的讲课笔记,当年的墨迹已经映入到有些透明的纸张中。退休后冯伯凡在多年讲课笔记的基础上,整理各种读书、工作、学习笔记,出版了《法律与良知》一书。

到现在冯伯凡依旧活跃在三寸讲台上,他是诸暨市关心下一代工作委员会委员,是十多所学校校外德育辅导员,还是社区里的法制宣传员,走在小区里,他经常被邻居们拉着询问各类法律问题。

能在检察院工作,与法制结下一生的缘分,冯伯凡觉得自己的人生无憾。

京ICP备13018232号-3 | 互联网新闻信息服务许可证10120230016 | 增值电信业务经营许可证京B2-20203552

信息网络传播视听节目许可证0110425 | 广播电视节目制作经营许可证(京)字第10541号

网络出版服务许可证(京)字第181号 | 出版物经营许可证京零字第220018号 | 京公网安备11010702000076号

网站违法和不良信息举报电话:010-8642 3089