中华人民共和国最高人民检察院主管 检察日报社主办

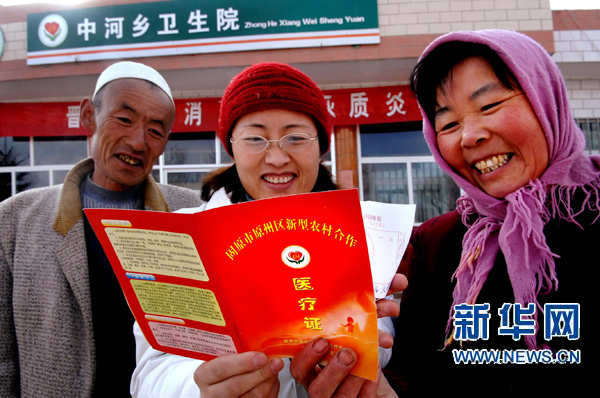

这是宁夏固原市原州区中河乡卫生院医生张玉莲(中)在给村民介绍新型农村合作医疗证(2007年1月13日摄)。

加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点

——从“十一五”保障和改善民生看“十二五”发展重点

新华网北京10月15日电(记者 徐京跃 谭浩 华春雨) “坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点……”——中共中央政治局9月28日召开会议,研究制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议时,着重提出了这样的要求。

科学发展、改善民生、人民共享、社会和谐……当时空的钟摆指向21世纪的第一个十年末,并将开启“十二五”规划之时,人们在回望过去五年间中国发展时注意到——“重视民生”已经成为中国在经济转型中的突出亮点,更是未来五年中国谋发展、促发展的工作重点。

民生连着民心,民心凝聚民力——凸显改善民生的“十一五”,中国出色作答

民生无小事,枝叶总关情。“十一五”期间,无论是经历经济的“寒暑”,还是直面灾难的冲击,保障和改善民生始终是摆在党和政府面前的头等大事。

研究改革收入分配制度、研究雨雪冰冻灾情、研究深入实施西部大开发战略……党的十六届五中全会以来的五年间,中共中央政治局共召开50多次会议,其中许多议题涉及经济、民生问题。一家外国媒体评价说:中国五年来改革发展的辉煌成就可以用“关注民生”来概括。

五年来,坚持“以人为本”,党和政府始终把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点,推动的力度不断加大——

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》颁布实施,这不仅是指导今后一个时期教育改革和发展的纲领性文件,更是回应民意、惠及民生的教育改革路线图;

随着公立医院改革试点筹备就绪,基本公共卫生服务逐步均等化顺利实施……酝酿多年的医药卫生体制改革正式启动,着手从体制机制层面逐步解决群众“看病难、看病贵”问题;

在农村,新型农村合作医疗制度快速推进,有望于“十一五”末基本覆盖全国农村居民;在城镇,包括农民工在内的参加城镇企业职工基本养老保险的所有人员基本养老保险关系可在跨省就业时转移……

这是贵州遵义市余庆县松烟镇农村危改工程已建成的房屋(2009年8月18日摄)。

“十一五”期间,党和政府在极其困难、复杂的条件下,努力践行着“发展为了人民,发展依靠人民,发展成果由人民共享”的执政理念。

在亚洲开发银行中国代表处高级经济学家庄健的印象中,中国政府在国际金融危机冲击下为缓解国内就业压力作出的巨大努力,给他留下了深刻记忆。“就业,在过去两年被提到了很高的地位。中国政府制定的一系列促进就业政策以及为此开展的就业培训等,取得了突出成效……”

“我们在发展中取得的进展都是以民生为关注点,这会让社会各个层面得到实际的好处。”国务院发展研究中心宏观经济部研究员张立群说,保障民生、改善民生,成为“十一五”期间突出的亮点。政府也进一步向公共服务型政府转型,把更多的人力、物力、财力投入到解决民生问题中。

发展为了人民,发展依靠人民——保障和改善民生离不开经济发展方式转变

站在“十二五”的门槛,人们回望“十一五”时深切地感受到,要更好地完成好保障和改善民生这个“任务”,还需要寻求又好又快的发展模式,坚持加快转变经济发展方式,从而为全面建设小康社会打下具有决定性意义的基础。

“中国的发展不能再继续付出环境、资源和人力成本被压低的代价,原来的发展方式已经快走到尽头了。”庄健说,国家在考虑,一部分人富起来后,如何让更多的人分享发展的成果,最终达到全面、和谐、可持续发展的程度。因此,中国提出要追求可持续的增长,这与改善民生是一致的。

经济社会发展的目的,从来就不是单纯的财富积累,而是旨在改善民生,增进人民的福祉。而同时,改善民生也会推动经济的发展。事实上,加大民生投入,不仅可以改善困难群体的生活,还会促进消费,使发展由投资拉动转变为内需拉动。“通过改善民生提高居民消费能力,扩大消费需求,也有利于推动经济发展方式转变。这两者之间是相辅相成、相互促进的。”武汉大学教授陆伟说。

京ICP备13018232号-3 | 互联网新闻信息服务许可证10120230016 | 增值电信业务经营许可证京B2-20203552

信息网络传播视听节目许可证0110425 | 广播电视节目制作经营许可证(京)字第10541号

网络出版服务许可证(京)字第181号 | 出版物经营许可证京零字第220018号 | 京公网安备11010702000076号

网站违法和不良信息举报电话:010-8642 3089