中华人民共和国最高人民检察院主管 检察日报社主办

党的二十大报告指出,“要加强全媒体传播体系建设,塑造主流舆论新格局”,为我国主流媒体加快推进媒体深度融合发展指明方向。构建全媒体传播体系需要主流媒体不断扩大传播力、引导力、影响力、公信力,以供给侧改革推动主流媒体完成数字化、智能化转型。随着人工智能、云计算、区块链、元宇宙等技术在新闻传播领域的涌现与快速发展,媒体融合的方式和形态也随之不断创新和深化,媒体机构积极拥抱新技术、新应用,推动新闻生产实现智能化升级改造。

近年来,检察机关以检察工作现代化服务中国式现代化,检察日报社旗下的各媒体平台以融合新闻为依托推动技术与新闻产品实现深度融合,聚焦专业内容建设,用主流叙事构筑主流舆论。在媒体深度融合环境下,检察机关媒体宣传渐入佳境,新媒体领域的普法实践大放异彩。本文以最高人民检察院微信公众号为分析对象,聚焦2023 年全国两会期间的新媒体宣传报道,通过分析21 件阅读量10 万+的微信公众号作品,总结融合新闻报道的创新与特点,探讨检察机关如何利用新媒体开拓并塑造普法传播新格局。

用好新媒体普法阵地,扩大检察融媒体影响力

《中央宣传部、司法部关于开展法治宣传教育的第八个五年规划(2021-2025年)》明确指出,要强化“谁执法谁普法”普法责任制,落实媒体公益普法责任,运用各类媒体和平台,发挥好各类基层普法阵地作用,推动习近平法治思想入脑入心、走深走实。随着各类普法行动的开展,社会的法治观念明显得到增强,公众对于法治社会的需求不断增加。最高检微信公众号作为检察机关开展普法宣传的主要阵地之一,提高了公众对检察工作的认知情况与参与感,有效解决了信息不对称和普法传播效率低的问题。

(一)科技创新赋能检察融媒体的沉浸式互动体验

新媒体空间中,元宇宙与虚拟数字人技术在融媒作品领域的前瞻性应用有效提升了最高检的媒体话题度,交互设计实现了融媒体新闻的效果升维。检察机关宣传工作善用数字科技赋能沉浸式体验,主要表现为采用了“虚拟主播+普法内容+检察宣传”的模式,利用虚拟数字人和数字孪生等技术打造检察官的虚拟数字形象,将虚拟主播运用到多个普法场景之中。今年全国两会期间,虚拟主播“检博”首次亮相,在《元宇宙:两会看检察,今日上线!》中,“检博”带领大家畅游检察系统的元宇宙展厅,同时用户也可以通过扫描二维码进入到元宇宙空间中,元宇宙内设置了报告厅、访谈室、视听馆、思享会、悦读馆和休息室等场景,既有客观理性的新闻故事,又顾及用户的感官体验,给予用户360°沉浸式互动体验感。利用元宇宙技术网罗和汇聚融合新闻作品于数字空间之中,在不同展厅中用户可以获取最高检工作报告、最高检厅长访谈、《检察日报》报道以及与最高检有关的创意媒体产品。元宇宙展馆一上线就引发网友关注,访问量超234万人次。

此外,利用Metaverse Engine 生成的融媒体视频作品《别眨眼!150 秒穿越检察时空隧道》,将五年来检察机关践行检察工作的新理念和新发展在数字展馆的时空隧道进行展示,通过创设新场景把重要事件的历史性回顾以时空隧道的形式串联起来,强化用户的沉浸式体验感,同时视频的时长控制在3 分钟以内,很好地平衡用户的好奇心、新鲜感和注意力。

(二)多模态新闻作品提供理性、感性双轨叙事

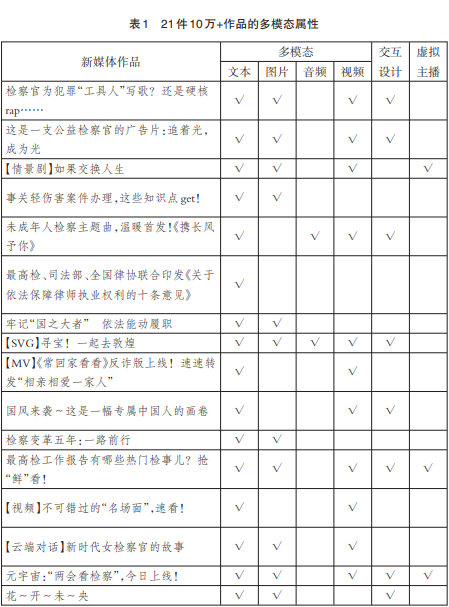

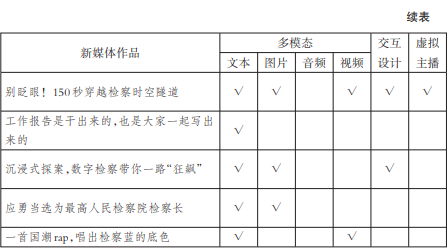

检察工作融媒体宣传利用多模态新闻素材推陈出新,实现深度融合。新媒体平台的内容生产已不再满足于传统的文字叙述,当前融媒体的报道根据不同的传播目的进行多模态作品设计,综合运用文本、图片、视频、声音、互动等模态将各类元素联系起来。①这不仅能争夺用户的注意力,延长用户在页面的停留时间,还能够增加内容的互动性和可读性。在调查的21 件10 万+作品中,有20 件作品含有两个及以上的模态类型。(见表1)

多模态素材、交互设计和虚拟主播的加持改变了新闻报道中单一模态的叙事方式,文字报道通常被认为具有较强的理性色彩和逻辑线索,而图片、音频、视频、虚拟主播等元素就赋予了新闻作品更多感官体验和感性叙事。例如,《国风来袭~这是一幅专属中国人的画卷》以北宋名画《千里江山图》为背景和绘画风格,借助“H5+视频”的形式达到“千里江山‘益’览图”景随步移的艺术效果,用户可以点击互动按键展开一幅公益诉讼守护绿水青山的画卷,文本内容选取了9 个生态环境保护公益诉讼的典型案例,配乐则是选用了舞蹈诗剧《只此青绿》的音乐,多种形式的媒介内容相结合,使理性与感性共同叙事成为可能,引发大众对环境保护的共情与共鸣。

此外,《【SVG】寻宝!一起去敦煌》也是采用了图、文、音、视频多种方式进行呈现,利用SVG(可缩放的矢量图形)代码打破传统漫画形式,在微信图文里实现H5 的动态交互效果。探险者行走的路线沿途经过诸多敦煌的文化遗产,最后在文末强调了文物和文化遗产保护是检察公益诉讼的重要领域。融合新闻在多元形式中所传递的核心主流价值依托共情消费得到了潜移默化的传播,②由此理性与感性的双轨叙事有效增强了媒体与用户间的情感纽带。

创新融合新闻题材,增进用户关系

融合新闻生产具有鲜明的协作性、创新性、服务性、互动性和渗透性。③创新融合新闻内容生产就需要处理好多主体协作的关系,平衡好扎实的新闻报道与创新互动形式之间的关系。好的融合新闻“始终面临着如何在坚守政治站位的同时,将主题主线宣传报道做得‘有血有肉、有情有趣、入心入脑’的挑战”。④

(一)借用流行元素,实现热度迁移效果

从营销视角看,流行元素自带流量。借用流行元素能够实现跨界的内容创作,将分属于不同领域的事物结合在一起,同时也能将流行元素的热度引流至新闻话题,从而实现“内容出新”与“流量出彩”的双赢效果。最高检的融合新闻作品里,如“千里江山‘益’览图”借用了“千里江山图”的元素;《检察官为犯罪“工具人”写歌?还是硬核rap ……》中挪用“工具人”这一网络流行语来形容帮信罪中的犯罪帮凶;《沉浸式探案,数字检察带你一路“狂飙”》利用年轻人喜闻乐见的剧本杀探案形式,辅之以“搭便车”的方式蹭了电视剧《狂飙》的热度;未成年人检察主题曲《携长风予你》将流行音乐糅合Z世代年轻人喜欢的rap说唱元素。上述这些作品中都恰如其分地利用流行热点实现信息扩散的目的。

(二)突出报道客观性与重点内容,捕捉用户注意力

新媒体环境下用户所面临的是海量信息与注意力有限之间的矛盾,因而融媒体新闻要突出报道重点,提炼硬核信息,有限时间内传达尽量多的关键信息。传达重要的新闻或信息需要第一时间的一手资讯及理性、客观的观点陈述,例如《应勇当选为最高人民检察院检察长》《牢记“国之大者”依法能动履职》等新闻。在政法新闻报道中,“以案释法”是一种行之有效的普法教育宣传方法,尤其当公众对相关法条较为陌生时,在融媒体作品中介绍并分析案件所包含的法律精神和法律规定能够迅速捕捉用户的注意力,提高普法的效率。例如,《事关轻伤害案件办理,这些知识点get!》通过图文方式传递司法实践中轻伤害案件指导意见的核心内容,帮助用户准确区分几种犯罪之间的差异。

(三)编排正能量短视频,唤醒情感联结

随着短视频的蓬勃发展以及抖音、快手等短视频平台日活量的持续攀升,微视频融媒体作品开始具备强大的传播力和社会辐射效应。制作以短视频为主要元素的融合新闻需要从贴近现实生活的“小视角”选择视频题材,视频脚本表达接地气,能做到以小见大,以理服人、以情感人,不断深挖检察工作的视频“素材富矿”。编排正能量短视频要注重故事的个人化、典型化,将用户的个人生活体验与传播内容的公共价值之间建立有效情感通路,这样才能激发用户内在的情感能量,唤醒情感联结。以短视频的方式自制情景剧《【情景剧】如果交换人生》,用细腻共情的报道触角讲述校园暴力与霸凌现象;改编自流行歌曲的《常回家看看》,用受众熟悉的音乐介绍各类养老诈骗案件和检察机关的公益诉讼案件,从歌词内容到音乐风格都能够引发大众的情感共振,激发情感能量,拉近了检察官与大众的关系。同时,以幽默风趣的歌词指导大众如何识破并防范“保健品”“以房养老”“收藏投资”等骗局,精彩的方言rap针对诈骗分子瞄准老年人的现象呼吁年轻人保护家中老人,常回家看看。

优化政法类融合新闻生产的路径建议

(一)跨平台多渠道布局

亨利·詹金斯对“融合”的概念阐述为“横跨多种媒体平台的内容流动、多种媒体产业之间的合作以及那些四处寻求各种娱乐体验的媒体受众的迁移行为等”。⑤以此观照最高检的媒体融合传播格局发现,虽然最高检在主流媒体微信公众号的表现呈现出一骑绝尘的态势,但在其他流量平台如Bilibili 视频网站却存在主体缺位的情况。因而,优化政法类融合新闻发展路径就要持续不断地推进并深化全媒体矩阵建设,实现新闻作品在多种类型的媒体平台和渠道间联动,构建新传播格局。未来在全媒体布局上可以将微信公众号作为普法宣传的主要阵地,同时积极拓展其他渠道的媒介资源,提高不同类型的渠道话语声量。尤其要将一些精心制作的原创视频、主题曲MV、情景剧等作品借助Bilibili 等视频网站、抖音短视频平台进行跨圈层传播,不断拓展受众获取最高检新闻内容的入口,加强法治媒体的受众覆盖性。

(二)清除普法宣传盲区和死角

从公益诉讼检察到未成年人检察等工作来看,仍然存在较多普法宣传盲区,阻滞了全民法律知识和法治观念的增强。⑥要清除普法盲区就要创新普法方法和手段,要针对不同类型的主体所喜闻乐见的方式推动检察融合新闻向互动式、定制式、服务式、场景式传播转变,把相对严肃的法律常识变得更加贴近日常生活和接地气,使大众在阅读、浏览、观看新闻作品时能充分获得体验感和获得感。同时,强化普法宣传中检察机关的专业性和主体性,确保在普法宣传中正确使用网络用语,有效把握社会热点的尺度,避免让人觉得是外行人谈法。

(三)将系统性思维纳入融媒体宣传

当前最高检融合新闻虽然已经形成有特点、有亮点、多点开花的宣传形态,但整体来看尚未形成体系化的宣传模式,多数10万+作品的热度爆发呈现散点状,不利于打造有辨识度的最高检新媒体形象。未来最高检融合新闻要把系统性思维整合进新闻宣传策划中,把融媒体宣传作为一个整体加以思考和统筹规划,既要紧跟时事热点,又要形成系列文章和系列视频,从而构建一条有特色的检察品牌宣传之路,在大众心中留下长期而持久的记忆点。

(作者分别系中央民族大学新闻与传播学院讲师,中央民族大学新闻与传播学院教授、江苏紫金传媒智库高级研究员;本文刊发于《法治新闻传播》2023年第二辑)

注释:

①黄鑫、王文浩:《多模态·融媒体·新实践——〈人民日报〉对二十大宣传的创新报道》,《新闻爱好者》2023年第2期。

②李彪:《主流媒体深度融合与传媒业高质量发展的价值逻辑与实践进路》,《编辑之友》2023年第3期。

③曾祥敏、董华茜:《媒介认知、深度融合辨识与数字具身共存——2022 年媒体融合研究综述》,《现代出版》2023年第1期。

④匡野、敖鹏、张卓洵:《深度融合视域下主流媒体融媒新闻创新实践的多维考察——基于2018~2022年中国新闻奖创新类作品的全样本分析研究》,《中国广播电视学刊》2023年第2期。

⑤[美]亨利·詹金斯:《融合文化:新旧媒介的冲突地带》,杜永明译,商务印书馆2006年版,第30页。

⑥林凌:《新媒体普法传播模式创新研究》,《当代传播》2018年第5期。

京ICP备13018232号-3 | 互联网新闻信息服务许可证10120230016 | 增值电信业务经营许可证京B2-20203552

信息网络传播视听节目许可证0110425 | 广播电视节目制作经营许可证(京)字第10541号

网络出版服务许可证(京)字第181号 | 出版物经营许可证京零字第220018号 | 京公网安备11010702000076号

网站违法和不良信息举报电话:010-8642 3089