个人信息是怎么泄露的?

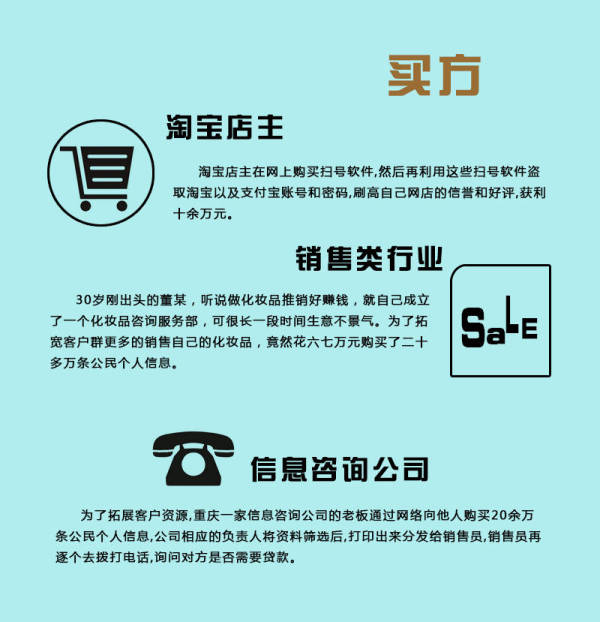

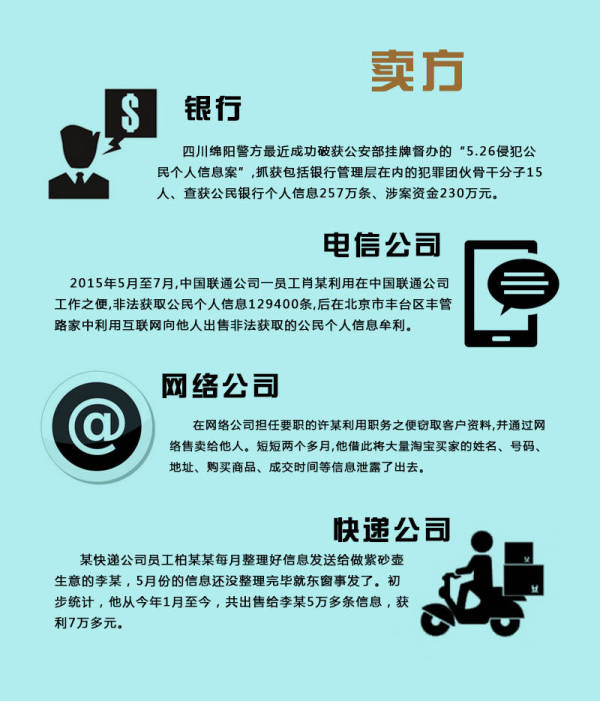

打电话约车,司机的手机竟然能自动显示出你的职业?接到陌生来电,对方轻易说出你的身份信息?互联网时代,一些看似平常的举动,都暗藏信息泄露风险。社交平台、应用程序、预装软件、自动登录设置…这些方式都可能泄露你的信息。机关单位、服务机构以及个体企业相关人员通过技术手段实施攻击、撞库或利用钓鱼网站、木马、免费WIFI、恶意APP等技术手段窃取成为重要的泄露方式。我们的信息泄露途径基本上分为内部人员泄密,黑客攻击和商业间谍这三种。根据调查显示,80%的信息泄露是由内部人员引起的。具有针对性的黑客攻击引发的泄露也占有一定的比例。互联网社会,个人信息具有的价值不言而喻,在利益的驱使下,许多政府部门或是企业内部员工铤而走险,利用职务之便贩卖个人信息。

什么原因导致的?

犯罪团伙拥有大量电话卡和银行卡,说明运营商实名制没有完全落实,很可能存在一些员工非法寻租、参与犯罪。银行也存在发卡泛滥,实名制未落实、银行网络在境外转账分解资金缺乏限制等现象,这些是导致贩卖个人信息猖狂肆虐的根源所在。

我们该怎么办?

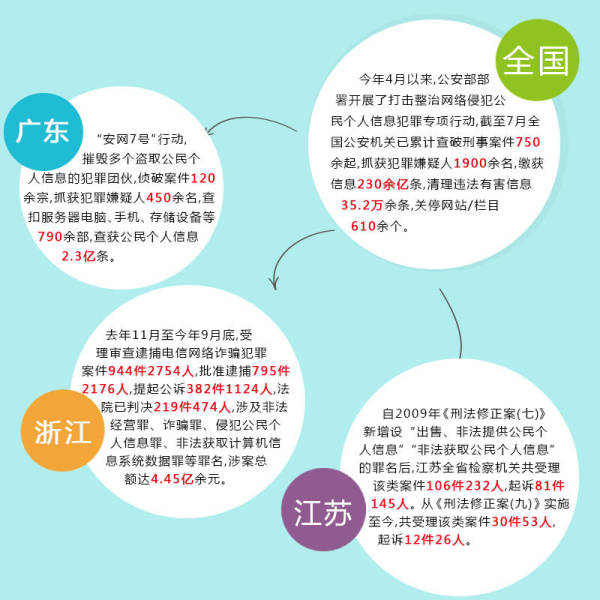

业内人士认为,应在法律层面加大惩处力度、完善相关司法解释。目前我国并没有专门的个人信息保护法,现有法律中的相关规定过于宽泛、模糊。个人信息安全的保护可以从以下几方面入手:首先,对于员工加强培训,提升信息安全防护意识,避免因员工防护意识薄弱导致无意中泄露信息;其次,完善管理制度,进行权限划分,将能接触到核心数据的权限规定在很小的范围,方便数据监管;再有,从源头上进行保护,通过部署数据安全管理软件提升数据安全等级,即使数据泄露,由于被加密,未授权的计算机打不开,保证数据信息无法被使用。

数据的保护不能只靠信息拥有者采取措施,我们的立法、执法部门也要完善立法、加强执法,加大对不法分子非法获取信息、非法利用信息犯罪的打击行为。同时我们个人也要加强信息安全防护意识,在日常生活中保护好个人信息,降低信息泄露事件的发生。