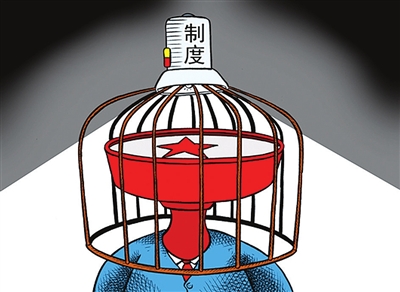

严格约束"公俗"才能影响"民俗"

|

| 因为手执公权者,本就对社会公德秩序有一定的影响能力。干部不以是否送礼,礼金是否丰厚而改变办事原则和标准,此类人情消费的利益链条才有可能由此打破。

|

|

□ 树立简朴文明健康的“人情观”

人们应当学会换种方式表达情意,真正的礼尚往来是生活的一种乐趣,而不是负担,只要用心,亲朋好友之间总能找到既不落俗套、又节约实惠的方式。至于单位之间、上下级之间,更是需要以诚相待,以扎实的工作和出色的成绩换取信任与支持。

|

□ 要人情,不要“人情消费”

要人情,不要“人情消费”。人情需要从“消费”的泥潭里突围出来,少些铜臭味和赤裸裸的急功近利,多些君子之交淡如水的纯真,多些心与心贴近沟通的淡定,多些真情实感的从容,这才是有正能量的人情!

|

□ “人情消费”应“绿色”

人情消费,也应该有“绿色”概念。这是“低碳交往”,薄信一封、清茶一壶、鲜花一束,既环境友好、资源节约,也拉近距离、不失礼节。这是“清新世风”,拒绝攀比、告别浮华,则能更多重视情感、关注心灵,让“崇清”成风尚,让社会树正气。

|

□ 好礼莫过真情意

礼尚往来的核心是礼仪规矩以及彼此之间的情意,并非礼品实物的价值多少。此所谓“恭敬之心,礼也”。这也正是“千里送鹅毛,礼轻情义重”说法的由来。因此,尊崇礼仪,重视与亲朋好友的关系,理应重视内心而不是礼物的价值。

|

|