中国的法学教育源远流长。其中,从1861年京师同文馆设立到1911年的辛亥革命是中国法学教育的近代化时期,是中国的法学教育一步步突破传统模式,开始以西方资产阶级法学教育的思想、方法来培育法律人才的特定的历史阶段。

|

清末新式法学教育直接催生了近代法学

清末新式法学教育最早可追溯到19世纪60年代清政府设立的京师同文馆时期。以奕䜣、曾国藩、李鸿章等为代表的洋务派在办外交过程中深感培养新型人才已成为当务之急。他们认为,与外国人打交道,“今语言不通,文字难辨,一切隔膜”。为“不受人欺蒙”,“必先谙其语言文字”,所以清政府应着手培养通译,设立专门的教育机构,聘请洋人为教员,以造就自己可靠的翻译人才。1862年7月11日,京师同文馆正式开馆教习,时有学生10人。该馆作为我国第一所具有近代意义的高校,在后来的教学中,科目设置由最初的教授外国语言文字,发展到开设有关自然科学、包括法学在内的社会科学课程,不过类似于今天意义上的法学专业还不存在。由于外交活动的实际需要,法学科目仅限于国际法,并且为便于学生将来工作中的掌握,国际法课程也只开设于学生毕业的前夕。法律教学活动的开展使得国人以国际法为切口,开始较系统地从“学理”的角度来研习近代西方的法学知识,近代意义上的法学也正依此而逐渐地萌芽。

|

戊戌变法前后近代法学教育与法学较快发展

戊戌变法前后,在维新人物的倡导下,清末的近代法学教育与法学进入一个较快的发展时期。维新派批评统治者无能,使得偌大的中国,“惟敌之命,听客求取”。他们认为“大抵诸国皆以变法而强,守旧而亡”。“欲做到翻然变计”,“当以开创之势治天下,不当以守成之势治天下”,因此需“全变”,“变其本”,从政治、经济、军事、社会风俗、文化教育、科学技术等方面着手进行彻底的改革。在法律方面,采用“西人之学,以文明我中国”。学习日本“援照西法,广开学堂书院,不特陆军、海军将皆取材于学堂,即今之外部出使诸员,亦皆取材于律例科”。1895年,盛宣怀筹划的天津中西学堂自举办时起,即于学堂的章程中举列了“律例学门”,初步具备后来的法律系的形态。律例学门在课程的设置上,继上海格致书院之后,进一步突破“万国公法”的范围,扩大到“大清律例”、“法律通论”、“罗马律例”、“英国合同法”、“英国罪犯律”、“商务律例”等法学科目。

|

20世纪初传统封建法制体系向近代资本主义法制体系过渡

20世纪初,清政府被迫推行“新政”,在法制方面进行了一系列的变革,实现了由传统的封建法制体系向近代的资本主义法制体系的过渡。但沈家本、伍廷芳又认为:“法律成而无讲求法律之人,施行必多阻隔,非专设学堂培养人才不可。”并且,随着科举制度的废除和我国近代第一个正规学制——“癸卯学制”的颁行,近代法学教育进入了蓬勃发展阶段。仅1901至1902年间,各省就筹办了山东大学堂等18所省级大学堂。很多学堂都开设有法律方面的课程。在实行专门化法学教育的学堂方面,除沈家本等创立的京师法律学堂外,清政府又模仿日本,设司法速成学校,在京师和各地举办了大批的法政学堂,从而使法学教育呈现出空前繁荣的景象,法学教育的内容在科目的安排上也表现得更为细致与专业化。

|

辛亥革命后法学教育取得了长足进步

辛亥革命后,法学家获得了施展才能的平台1911年的辛亥革命,不仅推翻了清朝的专制帝制,也结束了禁锢人们思想与文化发展的专制统治,开创了解放思想与文化意识的新的纪元。民国成立后,相对宽松的政治环境与自由探讨的较为轻松的学术氛围有利于学术的自由发展,造就了群星灿烂的一代学术大师。法学界也同样出现了一批著名的法学家,他们既承担着繁荣法学的重担,同时又是立法工作的实际组织者和领导者,对于六法体系的最终完成,起了重要的作用。其中首推王宠惠。王宠惠之外,王世杰、江庸、吴经熊、史尚宽等均为民国时期的法学大家,不仅著作丰硕,而且于立法工作卓有贡献。民国时期的法学家除关注专业的研究外,也致力于各种部门法的制定工作。如果说晚清修律只是初建了近代法律体系的雏形,民国时期经过法学家的努力,通过各种部门法的制定和修订,最终完成了中国近代仿大陆法系的法律体系。

|

|

|

|

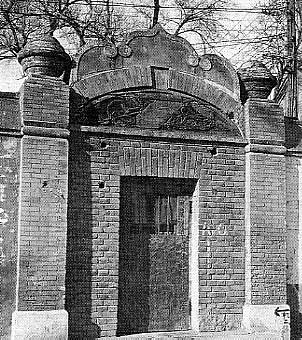

同文馆,清代最早培养译员的洋务学堂和从事翻译出版的机构。咸丰十年(1860)清政府成立总理各国事务衙门,作为综理洋务的中央机关。同时恭亲王等人建议在总理各国事务衙门下设立同文馆。 同文馆,清代最早培养译员的洋务学堂和从事翻译出版的机构。咸丰十年(1860)清政府成立总理各国事务衙门,作为综理洋务的中央机关。同时恭亲王等人建议在总理各国事务衙门下设立同文馆。 |

|

|

|

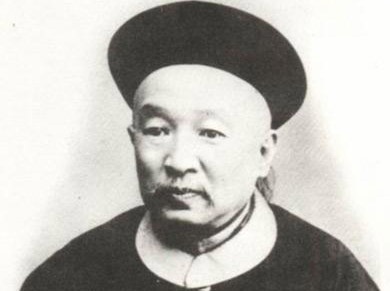

图为盛宣怀。1895年10月2日,盛宣怀通过直隶总督王文韶,禀奏光绪皇帝设立新式学堂。光绪帝御笔钦准,成立天津北洋西学学堂。后更名为北洋大学,此为中国近代史上的第一所官办大学,也是天津大学的前身。 图为盛宣怀。1895年10月2日,盛宣怀通过直隶总督王文韶,禀奏光绪皇帝设立新式学堂。光绪帝御笔钦准,成立天津北洋西学学堂。后更名为北洋大学,此为中国近代史上的第一所官办大学,也是天津大学的前身。 |

|

|